企業概要と最近の業績

株式会社清和中央ホールディングス

当社は、千葉県と東京都城東地区を主な事業エリアとして、自動車関連事業を展開する企業グループの持株会社です。

グループの中核として、トヨタモビリティ千葉株式会社やネッツトヨタ東都株式会社などを擁しています。

主な事業内容は、トヨタやレクサスブランドの新車販売、中古車の販売です。

その他にも、自動車の点検・整備や修理、自動車部品の販売、保険代理店業務など、お客様のカーライフを総合的にサポートする幅広いサービスを提供しています。

2025年8月8日に発表された2026年3月期第1四半期の決算によると、売上高は381億7,100万円で、前年の同じ時期に比べて13.7%増加しました。

営業利益は34億3,900万円で、前年同期比で60.2%の大幅な増加となりました。

経常利益は35億1,900万円(前年同期比57.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は23億3,000万円(前年同期比51.2%増)と、大幅な増収増益を達成しています。

この好調な業績は、新車・中古車ともに販売が堅調に推移したことに加え、収益性の高いアフターサービス部門が伸びたことなどが要因とされています。

価値提案

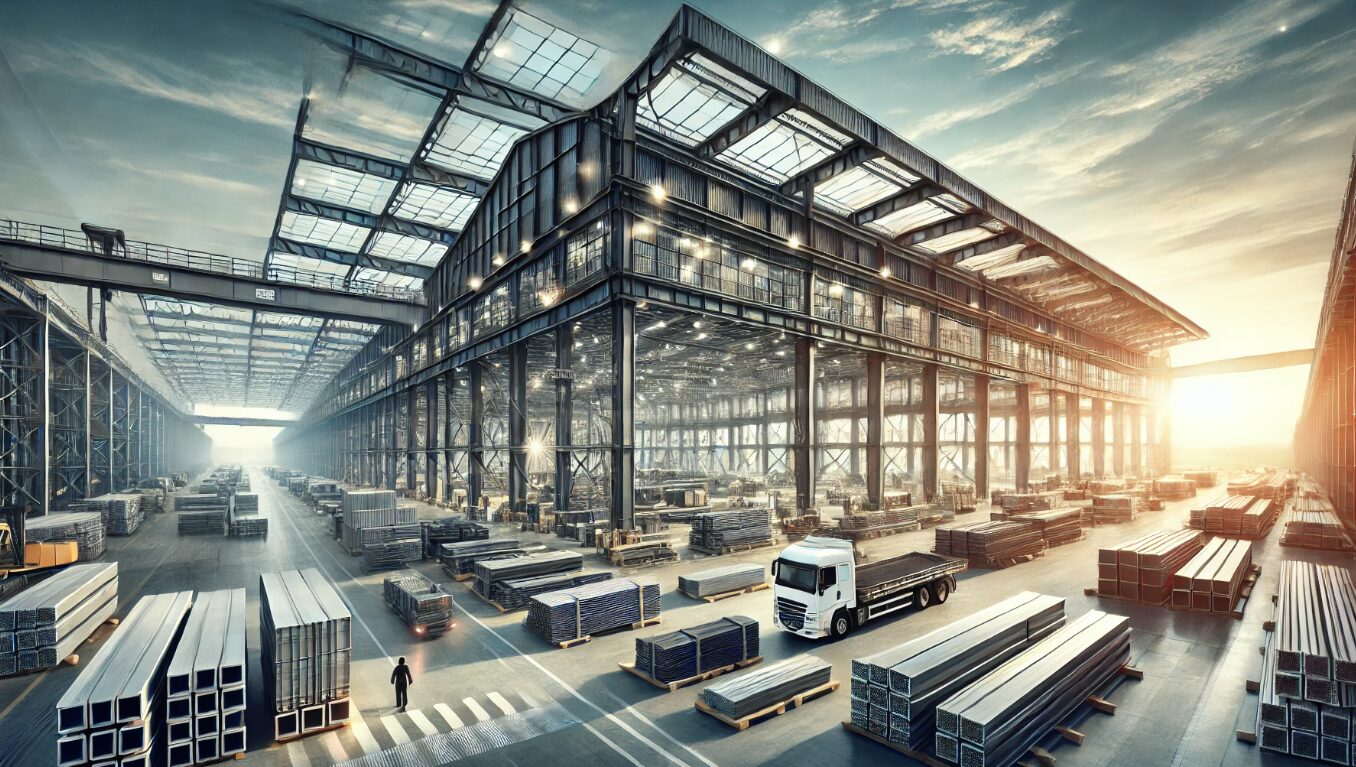

高品質な鉄鋼製品を、安定的に供給できる体制を整えている。

建材だけでなく、鉄骨加工や工事、荷役など幅広いサービスをワンストップで提供している。

多様なニーズに応えられる独立系の強みを活かし、複数メーカーの製品を取り扱う柔軟性を持っている。

【理由】

なぜそうなったのかという背景として、同社は歴史ある清和鋼業グループと中央鋼材グループを中核にしているため、鉄鋼に関するノウハウや仕入れルートを幅広く確保できています。

また、インフラ整備や建設需要の拡大に合わせて、鉄鋼に付随する加工や施工まで一括して手がけることで、単なる商社機能にとどまらない総合力を築いてきた経緯があります。

こうした総合力が、顧客にとってはコスト削減や工期短縮につながり、価値あるパートナーとして選ばれる理由につながっています。

主要活動

鉄鋼製品の販売や在庫管理。

加工サービス(鉄骨の切断や溶接など)。

工事請負(建設現場への鉄骨組み立て、据え付けなど)。

物流・荷役(スムーズな現場供給を担う)。

【理由】

なぜそうなったのかという理由には、まず販売だけでは市場競争力を維持しにくい点が挙げられます。

建設現場では、加工済みの鋼材をそのまま導入できると工期短縮につながるため、販売から加工・工事請負まで一貫して対応する価値が高まっています。

さらに、工事現場への納入時に効率的な運搬や在庫管理を行うことで、顧客の手間を削減し、同時に自社の収益チャンスを拡大できるというメリットもあります。

こうした幅広い活動は、建設需要の変動にも柔軟に対応できる体制作りに一役買っています。

リソース

清和鋼業グループ・中央鋼材グループを母体とした幅広い仕入れチャネル。

加工・組み立てを行うための設備投資と技術者の確保。

東日本と西日本双方での流通拠点ネットワーク。

【理由】

なぜそうなったのかは、鉄鋼の安定調達と迅速な供給が求められる建設業界において、仕入れと流通拠点の充実が欠かせないからです。

グループ企業の協力体制と長年培った信用を背景に、取り扱い量と種類を増やしながら品質を担保してきました。

また、大規模工事や急な追加注文にも対応できるよう、設備投資と専門技術者の育成を継続することで、競合他社と差別化を図っています。

パートナー

建設会社やゼネコン、サブコンなどの協力企業。

各種鉄鋼メーカーや商社との仕入れ・販売ルート。

物流企業や倉庫事業者との提携による効率的な配送・保管体制。

【理由】

なぜそうなったのかというと、鉄鋼製品は重量物であり、輸送コストや工期管理の観点からパートナーとの協力関係が非常に重要だからです。

特に建設現場では時間・コスト両面の制約が厳しいため、複数の企業が連携して最適なスケジュールを組み、無駄を減らす必要があります。

独立系としての立場を活かし、特定のメーカーや工場に偏らない柔軟な連携を築いてきた点が大きな特徴です。

チャンネル

直接営業を通じた受注活動。

ウェブサイトやオンラインプラットフォームでの問い合わせ対応。

グループ内取引を含むネットワーク経由の案件獲得。

【理由】

なぜそうなったのかとしては、顧客が企業規模や地域によって異なるニーズを持っているためです。

大手ゼネコン向けには直接的な営業や技術サポートが不可欠であり、中小規模の工事案件ではオンラインでの問い合わせやスピーディな見積もり対応が重宝されます。

さらに、長年の取引実績を持つグループ内や関係企業からの紹介案件も大きく、地域に根ざした営業活動を多面的に展開してきた経緯があります。

顧客との関係

長期的な継続取引を重視。

専門技術者によるサポートやコンサルティングを提供。

施工現場へのフォローアップと追加発注への迅速対応。

【理由】

なぜそうなったのかといえば、鉄鋼製品の購入だけではなく、施工や納期スケジュールの調整も含めてトータルサポートが求められているからです。

一度きりの取引よりも、現場ごとに継続的に相談できるパートナーを選ぶ企業が多いため、同社は営業担当や技術スタッフを通じて長期的な信頼関係を築く方針を大切にしています。

こうした体制により、顧客満足度を高め、リピート受注に結びつけています。

顧客セグメント

建設・土木分野の大手ゼネコンやサブコン。

中小規模の工事会社やリフォーム業者。

製造業分野で鋼材を必要とする企業。

【理由】

なぜそうなったのかという理由は、鉄鋼が使われる分野が多岐にわたるからです。

都市再開発やインフラ整備などの大規模事業から、住宅のリフォーム・改修まで幅広い需要が存在します。

また、製造業向けでは部品や機械、設備用に鋼材が必要とされる場合もあり、独立系商社として柔軟に対応することが顧客基盤を拡大する鍵になっています。

収益の流れ

鉄鋼製品の販売による売上。

鉄骨加工や工事請負など付帯サービスの収益。

物流・荷役などの業務委託収入。

【理由】

なぜそうなったのかといえば、販売マージンだけでなく、付加価値の高い加工や請負工事を行うことで総合的な売上と利益率を確保してきたからです。

加工や工事といったサービスをパッケージ化して提供することで、顧客は手間や時間を削減でき、同社は安定した収益を得られるというウィンウィンの仕組みが成り立ちます。

コスト構造

鉄鋼製品の仕入れコスト。

加工設備や人件費。

物流・配送に関わるコスト。

【理由】

なぜそうなったのかを考えると、仕入れにかかる原材料価格の変動や人件費の高騰など、市況や経済環境に大きく左右されやすいためです。

大規模な設備投資を行う加工部門の維持費もコストの重要な部分を占めますが、そのぶんサービス品質や対応力を向上させ、建設現場への付加価値を提供することでリスクヘッジに努めています。

結果として、安定した取引基盤がコストを分散する仕組みを作りやすくなっているのです。

自己強化ループ(フィードバックループ)

株式会社清和中央ホールディングスでは、建設需要の拡大が売上増加につながり、その売上をもとに加工設備や物流網への投資を行い、さらにサービスの質を高めるという好循環を形成しています。

投資によって効率化や品質向上が進めば、顧客満足度が向上して新たなリピート注文や口コミが増え、さらに売上が伸びることが期待できます。

この売上増を利用し、より先進的な加工技術や施工ノウハウの開発に取り組むことで、他社との差別化が一層進むのです。

また、工事請負や加工といった付加価値分野は、鉄鋼価格が変動しても安定的に利益を確保しやすい点も大きな利点といえます。

こうしたフィードバックループによって、経営基盤の強化と市場での競争力をさらに高めている状況です。

採用情報

採用情報に関しては、初任給や平均休日、採用倍率などは現時点では公表されていません。

ただし、堅調な建設需要を背景に、鉄骨加工や物流、現場管理など多様な職種ニーズが存在していると考えられます。

鉄鋼業界は重量物を扱うだけに安全対策や設備投資が欠かせないため、総合的な知識やスキルを持った人材を求めるケースが多いです。

株式情報

同社の銘柄コードは7531で、2025年12月期の予想1株当たり配当金は15円とされています。

株価は2025年2月19日時点で1,363円となっており、鉄鋼市況や建設需要の動向、原材料価格の変動などが株価に影響を与える可能性があります。

配当利回りなどの指標を見ながら、中長期的な視点で成長余地を判断する投資家も多いでしょう。

未来展望と注目ポイント

株式会社清和中央ホールディングスは、安定した国内建設需要に支えられつつ、独立系ならではの柔軟性を武器にビジネス規模を拡大していくとみられます。

今後は大都市圏だけでなく地方のインフラ整備や再開発への対応も期待されており、それらのプロジェクトで大きな役割を果たす可能性があります。

また、環境対応や建設現場の省力化・自動化が進む中で、加工技術や工事のノウハウを一段と高めることで差別化を図り、さらなる成長を目指すと考えられます。

製造業界への展開や新素材への対応もポイントになりそうです。

こうした動きは同社の業績に対してポジティブな影響を与える一方、市況変動や原材料コスト上昇といったリスクも常に念頭に置く必要があります。

ビジネスモデルや成長戦略を柔軟に見直しながら、従来の強みである鉄鋼関連の総合力をさらに磨き上げることで、より高い企業価値を創出していく展望が期待されます。

コメント