企業概要と最近の業績

旭有機材株式会社

2025年3月期の通期連結売上高は850億10百万円となり、前期と比較して7.2%の増収となりました。

営業利益は100億20百万円(前期比15.8%増)、経常利益は105億30百万円(同14.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は75億40百万円(同16.1%増)と、増収増益を達成しました。

主力の管材システム事業において、半導体市場の回復を背景に、製造工場向けのプラスチックバルブや配管材料の需要が国内外で好調に推移したことが主な要因です。

また、樹脂事業においても、自動車産業の生産回復に伴い、鋳物用樹脂などの販売が堅調でした。

利益面では、増収効果に加え、販売価格の改定やコスト削減努力が奏功し、過去最高の利益を更新しました。

価値提案

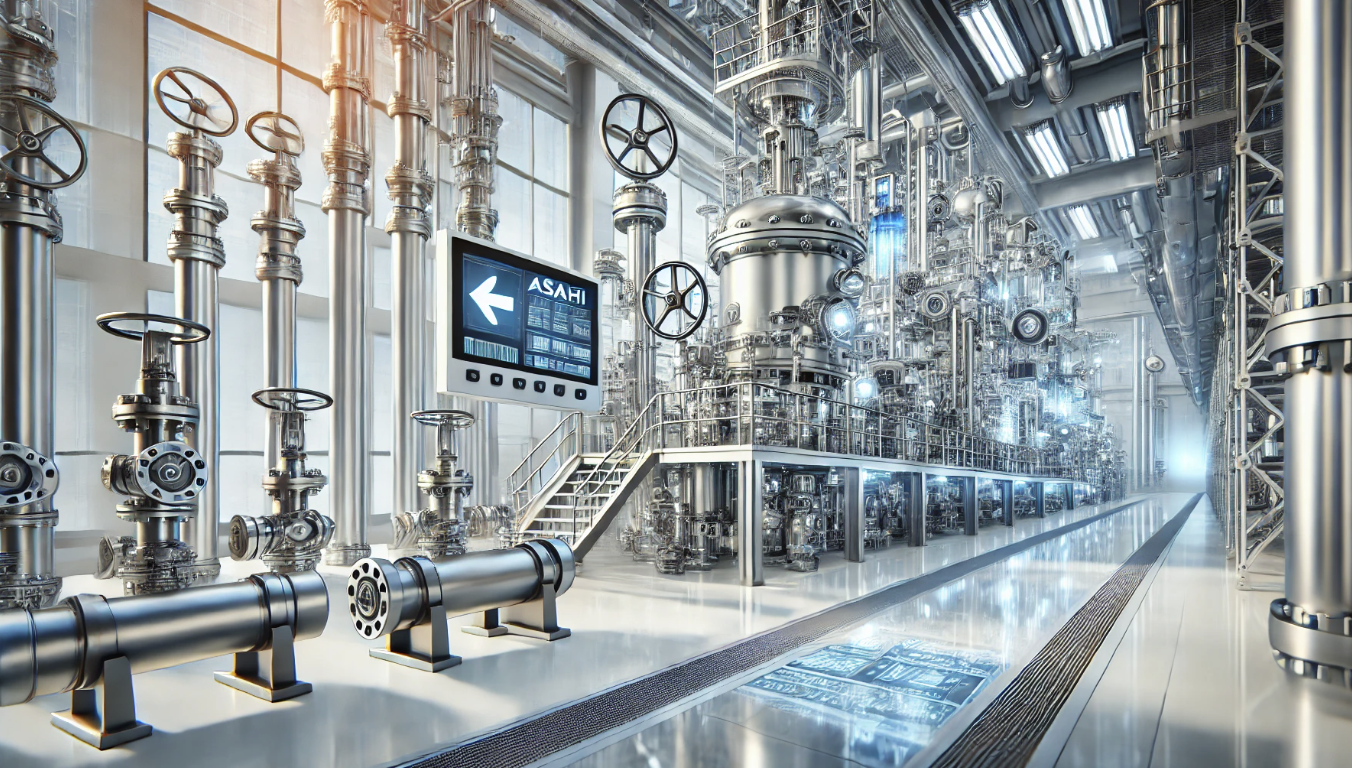

旭有機材の管材システムは「錆びにくい」「薬液に侵されにくい」「軽量」という樹脂製品ならではの高い付加価値を提供しています。

この優れた耐久性や安全性により、化学プラントや半導体工場、水族館など多様な施設で導入が進んでいます。

さらに、樹脂事業では自動車や機械・電気・建設など基幹産業向けに高機能なフェノール樹脂を開発しており、製品の長寿命化とコスト削減への貢献が評価されています。

【理由】

なぜこうした価値提案が実現できるかというと、同社は長年の樹脂加工ノウハウを蓄積し、独自の素材開発やパイプ・バルブ製造技術を研ぎ澄ませてきたことが大きな要因です。

これにより、耐久性と信頼性の両立が実現し、ユーザーの高い安全基準や環境規制への対応にも寄与しやすい製品ラインナップを築くことが可能となっています。

主要活動

製品開発と製造、そしてそれらを支える研究開発が同社の主要活動です。

管材システムでは、高純度薬液を扱う半導体工場向けの耐薬品性バルブや配管の設計・製作に注力し、樹脂事業ではフェノール樹脂を用いた成形品や中間材料の開発を強化しています。

【理由】

これらの活動がなぜ重要かというと、市場ニーズを的確に捉えた製品をいち早く投入できる体制が、需要拡大時に大きな強みとなるからです。

また、水処理・資源開発の分野では温泉や地熱に関する技術を生かして関連設備を提供し、持続可能なエネルギー活用や地域活性化にも寄与しています。

これらの活動を通じて、産業界における多面的なニーズを網羅的に捉えることが成長戦略の原動力となっています。

リソース

旭有機材の大きなリソースには、高度な素材開発力と製造工程を熟知した専門人材が挙げられます。

樹脂配合技術や成形ノウハウをはじめ、化学工場向け設備に必要な精密基準を満たす生産設備と品質管理システムを保有している点が強みです。

【理由】

なぜこのようなリソースが整備されたかといえば、管材や樹脂という分野は長期的な製品改良と顧客ニーズのフィードバックが欠かせないからです。

同社は継続的な研究開発投資と、技能継承を重視する企業文化を育むことで競合他社と差別化を図ってきました。

結果として、高度な耐薬品性や熱特性を追求できる技術陣と施設を保有し、多種多様な産業ニーズに最適化した樹脂製品を提供できる体制を築いています。

パートナー

管材システムや水処理・資源開発などで協力する企業や関連会社は大切なパートナーとして位置づけられています。

特にドリコ株式会社の買収によって国内トップクラスの温泉掘削実績を有する技術や知見を自社グループに取り込むことで、地熱や温泉などの資源開発分野を強化できています。

【理由】

なぜこうしたパートナーシップが戦略上重要かというと、樹脂材料の供給や事業分野の拡大には一社だけでは対応が難しいケースが多いからです。

原材料サプライヤーとの連携により安定調達を実現し、国内外の代理店や技術企業との協業で販売網を拡大することで、同社の強みを最大限に生かした事業展開が可能となっています。

チャンネル

同社は直販と代理店ネットワークの二本柱を通じて顧客との接点を確保しています。

直販では大手化学工場や半導体メーカー、自動車関連企業などに対して専門的な技術サポートを行い、製品選定や設備設計の初期段階から深く関わる体制を築いています。

一方、代理店ネットワークを活用することで、地域に根差した中小規模の工場や施設などにも広く製品を供給できる点が特徴です。

【理由】

これらのチャンネル戦略が成立しているのは、製品の設計・導入・アフターサービスまで一貫して対応できる体制と、代理店との関係構築がしっかりと長期的に維持されているからです。

その結果、ニッチ市場を含めた幅広い顧客セグメントにアプローチできる基盤が形成されています。

顧客との関係

同社は顧客企業との長期的な信頼関係を大切にしており、導入後のメンテナンスや定期点検などアフターサービスにも力を入れています。

たとえば、管材システムにおいて薬液や水の漏れを防ぐことは安全面で極めて重要なため、設備稼働後のサポート体制が評価されやすい分野です。

【理由】

なぜこうした顧客との密接な関係構築が優位性に繋がるかというと、リピート需要や追加導入の際に競合他社との差別化要因となるからです。

さらに、樹脂事業で培った素材に関する豊富な知識をもとに、顧客の製品開発を支援するコンサルティング的な役割を担えることも大きな強みとなっています。

顧客セグメント

同社の主要顧客は化学工場や半導体工場、自動車・建設など多方面にわたっています。

管材システムは高い耐薬品性が求められる化学プラントや半導体分野で特に強みを発揮し、樹脂事業は自動車の軽量化ニーズや建設分野での耐久性要求に応える製品を提供しています。

【理由】

このように多種多様な顧客セグメントを相手にできるのは、ベースとなる技術が幅広い産業領域の課題解決に役立つからです。

需要分散によって市況変動リスクを抑制できるため、長期安定成長を実現しやすいのも大きなメリットといえます。

収益の流れ

収益の中心は管材システム製品や樹脂製品の販売ですが、メンテナンスやコンサルティング的なサービス収益、水処理・資源開発における工事収益も含まれます。

地熱発電や温泉開発に関しては大規模なプロジェクトが動くタイミングで収益が計上されるため、単年度ごとに振れ幅が生じる傾向はあるものの、安定収益となる製品販売との組み合わせでリスクを分散しています。

【理由】

なぜ収益源を多角化しているかといえば、素材ビジネスだけに依存するリスクを避けつつ、グループ内で技術やリソースを横展開することで中長期的に付加価値を高める戦略を採っているからです。

コスト構造

大部分を占めるのは樹脂原材料や製造関連費用です。

特に原油価格や為替レートの変動がフェノール樹脂などの原材料コストに直結するため、効率的な生産管理と複数の原材料調達ルートの確保が欠かせません。

さらに研究開発費も重要なコスト要素であり、常に新たな素材開発や製造プロセスの改善に資金を投入しています。

【理由】

こうした投資が継続される理由は、次世代の製品需要を先取りして競合優位性を保つための必要経費という認識があるからです。

加えて、販売管理費では代理店との協力や営業活動に伴う諸経費に注力し、グローバルな販路拡大にも対応する仕組みを整えています。

自己強化ループ

同社が長期的な優位性を築いている背景には、いくつかの自己強化ループが存在しています。

たとえば、管材システム事業では高い耐久性や耐薬品性を持つ製品を提供することで、顧客先の稼働率向上やメンテナンス負荷の低減に貢献します。

これにより、ユーザー側のコスト削減と安全性向上が実現し、結果として同社への信頼が深まります。

信頼が深まればリピートオーダーや追加投資の相談が増え、売上高が拡大する好循環が生まれます。

また、収益が増えるほど研究開発に投資できる資金力が高まり、さらなる技術革新や製品改良が可能になります。

樹脂事業においても、新素材や特殊用途に関するノウハウが蓄積すればするほど差別化が進み、他社が参入しにくい高付加価値市場でのシェアを伸ばしやすくなるという同様の自己強化ループが働きます。

こうした循環が継続的に回ることで、同社は技術力とブランド力を高め、競合優位性を保ち続けられる構造を持っているのです。

採用情報

採用面では初任給に地域手当が加算される仕組みで、博士了が月給273,400円、修士了が月給253,700円、大学卒が月給234,200円など比較的高めの水準を設定しています。

平均年間休日は120日を確保しており、完全週休2日制や年末年始・夏季休暇など働きやすい環境づくりに配慮している点が特徴です。

採用倍率は公表されていませんが、安定した業績基盤と多様な技術領域を持つ企業として注目を集めやすく、堅実かつやりがいのある職場を望む学生からの人気は高いと考えられます。

株式情報

同社の銘柄コードは4216で、2024年3月期の配当金は1株あたり100円を実施しています。

2025年3月期は110円へと増配が予定されており、安定した株主還元姿勢を感じさせます。

株価は2025年1月24日時点で4,280円をつけており、配当利回り面で一定の魅力がある水準になっています。

管材や樹脂など景気や原材料価格に影響を受ける側面はあるものの、インフラ関連や環境対応分野への需要は継続的に見込まれるため、今後の株価動向にも注目が集まっています。

未来展望と注目ポイント

旭有機材の今後の展望を考えるうえで、まず管材システム事業は半導体工場や化学プラントの高度化に伴い、耐薬品性や耐熱性の要求がさらに高まることが想定されるため、そのニーズに応えられる技術力を強みに市場を拡大できる可能性があります。

また、樹脂事業では自動車の軽量化やEV化、建設分野の省エネ・高耐久ニーズなど、社会的要請が続々と強まっている領域への展開が有望です。

さらに、水処理・資源開発事業ではドリコ株式会社の強みを生かした温泉や地熱関連のプロジェクトが、新エネルギー・地域活性化の観点で注目されています。

同社は独自の技術と多角的な事業ポートフォリオによって、単一の市況リスクに左右されにくい企業体質を目指しており、研究開発への継続投資や海外展開にも意欲を示しています。

先行投資が収益に結びつくまでには多少の時間を要するかもしれませんが、長期視点で見ると着実に成長戦略を描ける企業として魅力的ですます。

成長ポテンシャルや市場評価の双方から、今後も注目を集める存在となるでしょう。

コメント