企業概要と最新業績

日本製鉄株式会社

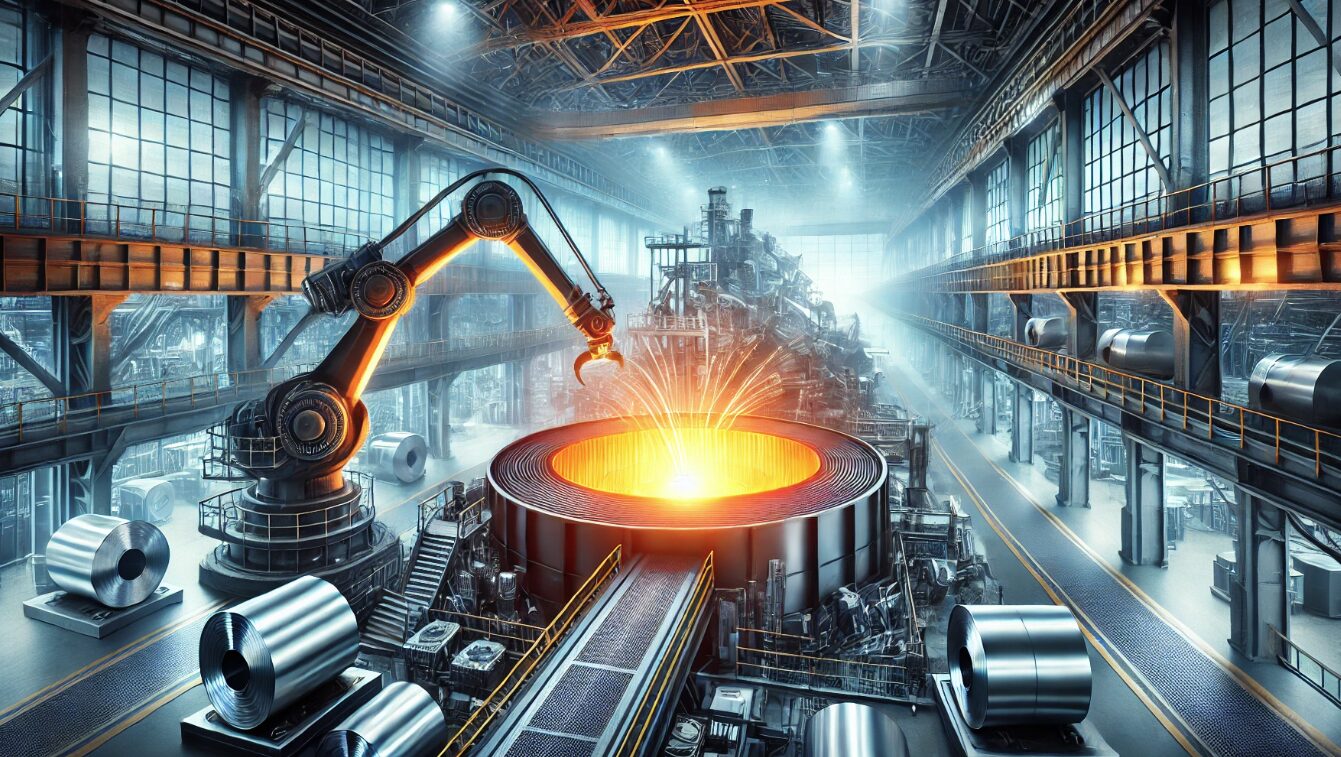

当社は、鉄鉱石を原料とする高炉法と、鉄スクラップを原料とする電炉法の両方を持ち、日本で最大、世界でも有数の鉄鋼メーカーです。

自動車用の高性能鋼板、エネルギー分野で使われる鋼管、鉄道車両やレール、ビルや橋などのインフラを支える建材など、極めて幅広い分野に鉄鋼製品を供給しています。

製鉄プロセスで培った技術を活かし、ケミカル材料や新素材、システムソリューションといった事業もグローバルに展開しています。

2026年3月期の第1四半期(2025年4月〜6月)の連結決算では、事業利益は1,235億円となり、前の年の同じ時期の2,305億円に比べて46.4%の大幅な減少となりました。

親会社の所有者に帰属する四半期利益も、前の年の同じ時期の1,775億円から831億円へと53.2%減少しています。

決算短信によると、海外の鋼材市況が悪化したことによる影響や、国内での自動車生産の回復の遅れなどが減益の主な要因として報告されています。

なお、2025年4月1日付で「日本製鉄」から「日本製鉄株式会社」へと商号を変更しています。

価値提案

日本製鉄株式会社の価値提案は、高い品質と安定供給による鉄鋼製品を中心とした幅広いソリューションの提供です。

顧客が必要とする強度や加工性、耐久性などを満たしつつ、技術サポートやアフターサービスも合わせて行うことで付加価値を高めています。

【理由】

日本製鉄株式会社が長年培ってきた製造技術と研究開発力を最大限に活かすことで、顧客ニーズに合わせた製品を効率的に生み出す仕組みを作り上げたからです。

幅広い業界からの要請に応えるため、多様な品目と特殊鋼や軽量化素材などの最先端分野を常に開発し、複合的な価値を提供できる体制を確立しています。

また、顧客とのコミュニケーションを丁寧に行いながら品質改善を続けることで、信頼性を高める戦略を実践していることも理由です。

主要活動

主要活動としては、鉄鉱石などの原材料を高炉で精錬し、高品質な鋼材を製造する工程が中核を占めます。

さらに、エンジニアリング事業や化学・材料分野、ITソリューション分野を通じて、製造設備の設計や建設、新素材の開発、システム開発なども手掛けています。

【理由】

国内外での競争力を維持するためには、単に鉄鋼製品を生産するだけでなく、設備技術やシステム面でのサポートも一括して提供できる総合力が求められたからです。

鉄鋼メーカーとしての強みを生かしつつ、関連分野を取り込むことで、単一製品の価格変動リスクを軽減し、多角的なビジネスチャンスを広げる狙いがあります。

リソース

リソースの中心は、高度な製鉄技術と国内外の製造拠点、そして専門知識を持った人材です。

日本製鉄株式会社は長い歴史の中で培った製造ノウハウと研究開発の成果を基盤に、高炉の運転技術や生産管理のノウハウを蓄積してきました。

【理由】

大規模な設備投資や長期的な人材育成を続ける必要がある鉄鋼業において、技術力と拠点網は競争力そのものだからです。

さらに、エンジニアリングや化学・材料、IT分野を含め多種多様な人材を確保することで、付加価値の高いサービスや新しい分野の開拓にもつなげています。

こうした多彩なリソースがあるため、複数の事業領域で安定した収益を生み出す体制を確立できています。

パートナー

日本製鉄株式会社のパートナーには、原材料を安定的に供給する鉱山会社や物流企業、自社の技術を活用する自動車メーカーや建設会社など、多くの企業が関わっています。

【理由】

鉄鋼の製造から最終的な利用までには幅広い工程があり、そのすべてを単独で完結させるのは困難だからです。

そこで、サプライチェーン全体を通じて協力関係を築き、必要な資源や知見を相互に補完する体制を作ることで、安定した生産と製品供給を実現しています。

各パートナーとの長期的な関係を維持することで新たな技術開発やコスト削減に取り組みやすくなり、結果的に競争力を高めることにつながります。

チャンネル

チャンネルとしては、自社営業チームによる直接販売やオンラインでの受注管理、海外現地法人を通じたグローバル供給など、多彩なルートを採用しています。

【理由】

大量生産された鋼材は国内外で幅広く使われるため、様々な顧客の需要に合わせた柔軟な販売体制が必要だからです。

オンラインプラットフォームを活用して受注や物流を最適化することで、納期の短縮や在庫管理の効率化も進めています。

また、エンジニアリングやITサービスなどの付随事業についても、専用の営業ルートやコンサルティング窓口を設けることで、専門性の高い提案を行っています。

顧客との関係

顧客との関係は、自動車や建設などの業界を中心に長期的な取引が多いのが特徴です。

技術サポートやアフターサービスを重視するのは、顧客の生産ラインで問題が発生しないようにするためです。

【理由】

鉄鋼製品は材料としての重要度が高く、一度不具合が起これば大きな損失やトラブルを招くからです。

日本製鉄株式会社は顧客ごとに専任チームを設け、要求スペックや加工上の注意点などをきめ細かく管理し、必要な改良を素早く反映させています。

こうした密接な関係があることでリピートオーダーが増え、安定した受注につながっています。

顧客セグメント

顧客セグメントは、自動車、建設、エネルギー、家電といった大口ユーザーから、特殊鋼や新素材を必要とする先端産業まで多岐にわたります。

【理由】

鉄鋼製品の用途は非常に広く、各分野で求められる特性や規模が異なるためです。

日本製鉄株式会社は顧客セグメントごとに専用のチームを設置し、必要とされる強度や形状、コストの要望に合わせたソリューションを提案する体制を築いてきました。

このように幅広いセグメントに対応できることで、景気変動のリスクを分散し、安定した業績を維持することにつながっています。

収益の流れ

収益の流れは、鉄鋼製品や関連サービスの販売収益が中心ですが、エンジニアリングやシステムソリューション事業からのコンサルフィーや開発費用なども含まれます。

【理由】

鉄鋼の販売だけでは価格競争に巻き込まれやすいため、高付加価値サービスを加えることで安定した利益を確保する必要があるからです。

設備設計やメンテナンス、ITによる生産管理システムの構築などをセットで提供することで、顧客にとっては一括したソリューションを得られるメリットが生まれ、日本製鉄株式会社にとってはリピーターを増やす効果も高まります。

コスト構造

コスト構造の大きな部分は、鉄鉱石や石炭などの原材料費と製造工程でのエネルギーコスト、人件費が占めます。

【理由】

高炉を稼働させるためには膨大なエネルギーと大量の原料が不可欠であり、さらに熟練した技術者の育成も長期的な投資を伴うからです。

しかし、日本製鉄株式会社は設備の自動化や省エネルギー技術の導入、安定取引先の確保などでコスト削減策を推進しています。

これにより一定のコストコントロールが可能となり、利益率を維持しながらビジネスモデルを回している点が特徴ですです。

自己強化ループを支えるポイント

日本製鉄株式会社が成長し続ける背景には、顧客とのやり取りや研究開発から得られるフィードバックを製品やサービス改善に活かす自己強化ループがあります。

具体的には、新たな顧客ニーズに応じた技術開発を行うことで市場競争力が高まり、その結果として受注が増加し、さらに研究開発に投資できるようになるという好循環が生まれています。

海外拠点の拡大もフィードバックループを強化する要因の一つで、グローバルな視点での製品改良やコスト管理が進むことで、より多様なニーズを把握できるようになります。

こうした継続的な改善の積み重ねが、ビジネスモデル全体を安定化させると同時に、新しい事業機会の発掘にも結びついています。

今後も環境対応やDX推進などの社会的要請を取り入れながら、自己強化ループをいっそう強固にしていくことが期待されます。

採用情報と株式情報

日本製鉄株式会社の初任給や平均休日、採用倍率などは公式サイトなどで具体的に公表されていない部分がありますが、国内トップクラスの製造業であることから、給与水準や福利厚生は一般的に高水準とされています。

研究職や技術系、事務系だけでなく、ITやデータサイエンス領域の人材も積極的に求めている点が特徴です。

株式情報としては、銘柄コードが5401で配当金は1株あたり160円を予定しています。

株価は2025年2月14日現在で1株あたり3379円となっており、業績や市況の影響を受けながら変動が続いています。

未来展望と注目ポイント

今後は環境負荷の軽減や低炭素社会の実現に向けた技術開発が大きな注目ポイントです。

鉄鋼業は高エネルギー消費産業の代表例でもあるため、CO2排出量の削減やリサイクル素材の活用などに対して社会から期待が高まっています。

日本製鉄株式会社はこれまで培ってきた高炉技術や研究開発力を活用し、より省エネ性能の高い生産プロセスや高強度かつ軽量な材料の開発に力を入れることで、環境対応と経済的な成果を両立させようとしています。

また、国内市場が成熟化しているなかで、海外拠点の拡充や合弁事業の拡大も成長余地を確保するための重要な戦略になっています。

さらにはITサービスやエンジニアリング事業を活かした新たな収益源の確立も期待されており、ビジネスモデル全体の柔軟性と成長性が問われる局面にあるといえます。

こうした取り組みによって、今後も日本製鉄株式会社がグローバルに競争力を発揮し続ける可能性は十分にあるでしょう。

コメント