企業概要と最近の業績

株式会社ヒーハイスト

当社は、主に直動案内機器やカップリング(軸継手)といった精密機械部品を開発、製造、販売しているメーカーです。

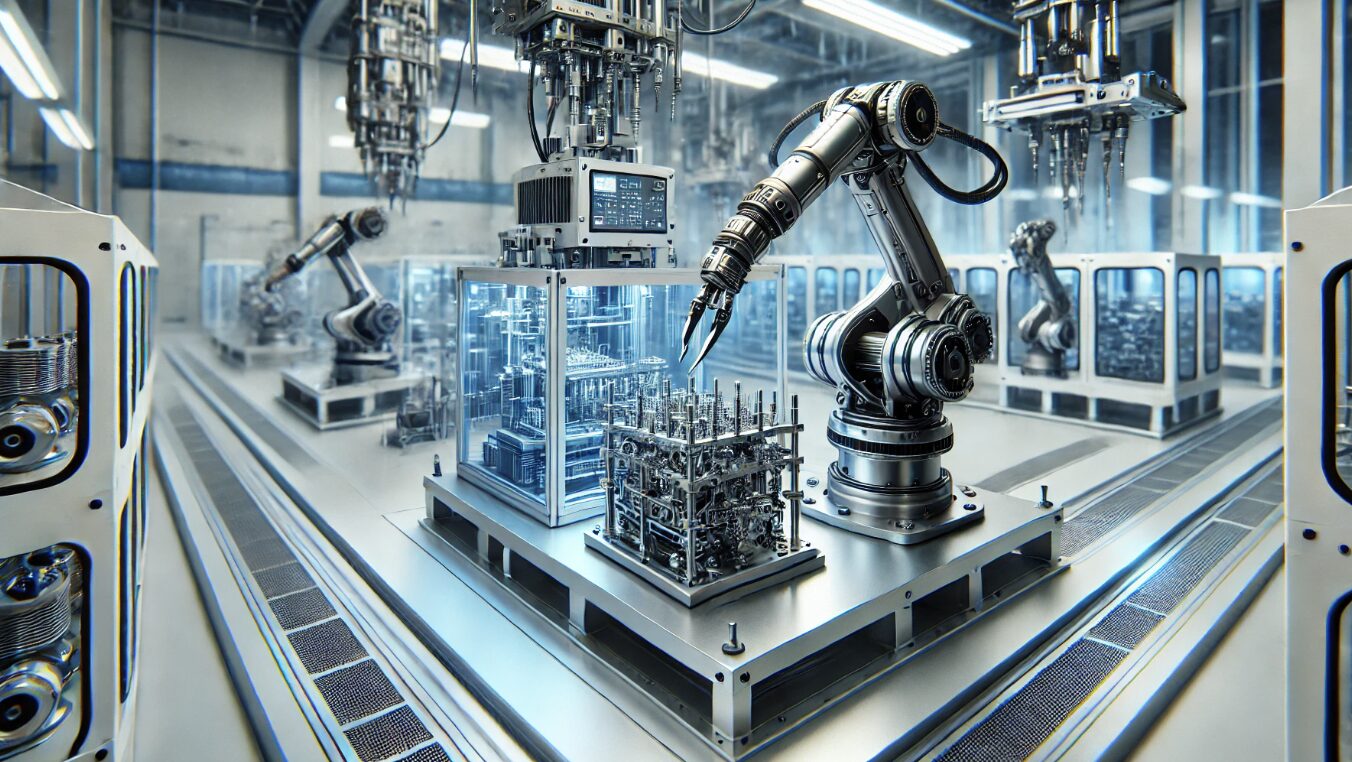

これらの部品は、半導体製造装置や工作機械、産業用ロボットなど、様々な機械の「動き」を支える重要な役割を担っています。

顧客の多様なニーズに応える多品種少量生産を強みとし、日本のものづくりを支えています。

2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が2億6,300万円(前年同期比18.4%減)、営業損失が2,800万円(前年同期は900万円の利益)、経常損失が2,700万円(前年同期は1,000万円の利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失が2,700万円(前年同期は700万円の利益)となりました。

主力の直動案内機器、カップリングともに、半導体製造装置関連や工作機械関連の需要が低調に推移したことが減収の主な要因です。

利益面では、売上高の減少が大きく影響し、各段階で損失を計上する結果となりました。

価値提案

株式会社ヒーハイストの価値提案は、高精度と高耐久性を両立した直動機器や、複雑な加工を要求される精密部品を安定して提供するところにあります。

たとえば小径リニアブッシュのような製品は、わずかなブレや摩耗が大きな不具合につながる領域で使われるため、技術力の高さがダイレクトに評価されます。

また、レース用部品など厳しい条件下での使用にも耐えられるよう設計・製造していることから、信頼性の面でも一定の評価を得ています。

こうした価値を届けることで、顧客企業にとっては生産効率の向上やメンテナンス頻度の低減など、大きなメリットを生み出せます。

【理由】

日本のものづくり企業が長年培ってきた精密技術を応用し、高度な加工技術と徹底した品質管理を日々進めてきた結果です。

海外企業とのコスト競争が激化する中でも、独自の高品質路線を守り抜いてきたことで、耐久性や精度が求められる分野で選ばれる存在となっているのです。

主要活動

同社の主要活動は、大きく分けて製品開発、製造、品質管理、そして顧客サポートに注力していることが特徴です。

製品開発では、直動機器の高性能化だけでなく、あらゆるニーズに応じたカスタマイズ性を追求しており、ユニークな仕様や特殊な用途への対応を可能にしています。

さらに製造工程では最新の工作機械を積極的に導入し、短納期や小ロット対応を実現する体制を整えています。

品質管理に関しては、製造現場での細やかな検査プロセスや部品トレーサビリティを重視しており、不良発生を未然に防ぐ取り組みを徹底して行います。

顧客サポートもまた大きな柱となっており、装置の使い方やメンテナンス、製品改善の提案などをきめ細かく行うことで、継続的な取引関係を築いています。

こうした多面的な活動を通して高品質と柔軟性を同時に実現し、顧客の要求に応えられる体制が築かれているのです。

【理由】

競合他社との価格競争だけでは生き残りが難しいという現実から、付加価値の高い製品とアフターサービスを強化する方向にかじを切ったためです。

リソース

株式会社ヒーハイストが持つ重要なリソースは、熟練した技術者と最新鋭の製造設備です。

直動機器や精密部品は、一見するとシンプルに見えますが、実はミクロン単位の精度管理が必要とされる高い技術力が求められます。

同社では、この微細な加工を可能にする職人技を複数の部署に集約し、技術の継承と研鑽を重ねています。

また工作機械や検査装置なども常にアップデートを行い、市場の求める精度を上回るクオリティを目指しています。

これによって難易度の高いカスタムオーダーにも迅速に対応できる体制を整えています。

【理由】

なぜここまでリソースに投資するのかというと、顧客が製造現場で求める精度が年々高まり、より短い納期を望む声も強くなっているからです。

そうしたニーズを満たすためには、人材育成と設備投資の両方が欠かせません。

これらのリソースが同社の競争力を支える原動力となっています。

パートナー

同社にとってのパートナーは、主要顧客である自動車メーカーや半導体関連企業、そして高品質な材料や部品を供給するサプライヤーです。

自動車分野ではホンダなどの大手メーカーとの取引を通じて、厳しい品質基準を満たすノウハウを培っています。

半導体や電子機器分野では、高度なクリーンルームや精密加工が必要とされるため、同社の高精度技術が大いに活かされています。

また外部の専門加工業者や研究機関との協力も行い、新しい素材や加工技術の研究を進めています。

【理由】

なぜこうしたパートナーシップを築いているのかというと、それぞれの業界で求められる最新の要求基準や市場動向を共有し、自社製品の開発や改良に反映させる狙いがあるからです。

パートナーとの共同開発を通じて信頼関係が生まれ、その結果、安定した受注や長期的な契約につながっています。

チャンネル

株式会社ヒーハイストが顧客に製品を届けるチャンネルとしては、まず直接営業による訪問や電話・メールを用いた対応が挙げられます。

特に精密機器などは仕様の確認や用途のヒアリングが欠かせないため、担当者が現場を訪れて具体的な課題に対処することが多いです。

また代理店や商社も活用し、幅広い地域や業種に製品を流通させています。

オンラインによる問い合わせ受付や情報発信も強化しており、自社サイトでは製品カタログや技術資料を公開して、潜在顧客がいつでも情報を得られるようになっています。

【理由】

なぜ複数のチャンネルを活用するのかというと、製造業のお客様は現場での相談や対面での打ち合わせを重視するケースが多い一方で、近年はオンラインで簡単に製品情報を入手したいという声も増えてきたからです。

こうした異なるニーズに対応するために、同社は多角的なチャンネル戦略を展開しています。

顧客との関係

同社は顧客との関係づくりにおいて、長期的かつ密接なコミュニケーションを重視しています。

とりわけ精密部品や直動機器の場合、導入してからのメンテナンスや修理、改良などが必要となることが少なくありません。

そこで定期的に訪問したり、装置の使用状況を共有しながらトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを行うなど、きめ細かなサポート体制を築いています。

【理由】

なぜそうした関係を大切にしているのかというと、一度採用された製品が顧客の生産ラインに深く組み込まれることで、今後の追加注文や関連製品の受注につながる可能性が高まるからです。

また、長期的な関係によって顧客の新しい要望や課題を早期にキャッチできるため、製品開発や改良のスピードを上げることができます。

こうした信頼関係が、同社の安定的な事業基盤になっているのです。

顧客セグメント

取り扱う顧客セグメントは主に自動車、半導体、電子機器業界ですが、近年はレース用部品や医療関連にも進出を試みています。

自動車業界では、エンジン部品やシャシー部品など、わずかな誤差が大きく性能に影響する領域で評価されてきました。

半導体や電子機器の分野では、高度な微細加工が必要とされる装置部品に対応し、安定した品質を提供しています。

【理由】

なぜ複数のセグメントに展開するのかというと、一つの業界に偏りすぎると需要の変動に大きく左右されるため、リスク分散を図る必要があるからです。

特に最近は中国市場の停滞によって売上が減少するケースも見受けられるため、他の地域や業界へとマーケットを広げることで、安定した収益確保を狙っています。

収益の流れ

同社の収益の流れは、基本的には製品販売による売上が中心となっています。

販売した直動機器や精密部品は消耗や経年劣化もあるため、定期的な交換やメンテナンス需要も期待できます。

アフターサービスやリペア用のパーツ供給も行っているので、導入後のサポートによる追加収益も重要な柱です。

【理由】

高精度部品を提供する企業は単発の売り切りだけではなく、長期的に製品が使われ続ける仕組みづくりが不可欠だからです。

製品が故障してから慌てて手当てするのではなく、定期的な点検やメンテナンス契約によってトラブルを防止するサービスを提供することで、顧客満足度を向上させながら収益を安定化させています。

こうした継続的なサポート体制があるからこそ、新規顧客だけでなく既存顧客からのリピート発注につながりやすくなります。

コスト構造

コスト構造としては、まず製造にかかる原材料費や人件費、そして工作機械などの設備投資が大きな割合を占めます。

また、研究開発費や品質管理の強化にも一定の予算を投じており、営業やマーケティング活動の販売管理費も無視できない存在です。

【理由】

なぜコストがこうなっているのかというと、精密部品の製造は高度な設備と熟練した人材の維持が不可欠であり、さらに最新技術を取り入れるためには定期的な投資が必要になるからです。

一方で、大量生産ではなく多品種少量生産に対応する場合が多いため、ラインの切り替えや個別対応にコストがかかる傾向があります。

こうしたコスト増をどう抑えつつ高品質を維持するかが、今後の収益改善に向けた課題となっています。

自己強化ループ

株式会社ヒーハイストの自己強化ループは、まず高い技術力を持った製品を供給することで顧客満足度を高め、リピート注文や追加のカスタマイズ案件を獲得する流れから始まります。

新たな売上が得られると、さらに製造設備への投資や人材育成に資金を回すことができ、製品品質と生産効率が一段と向上します。

そして高品質を維持しながら納期やコストにも対応力を高めることで、顧客からの評判が上がり、紹介や口コミで新規顧客を獲得できる機会が増えます。

こうした好循環が生まれると、さらに安定した経営基盤が築けるようになり、次の新製品や新市場への挑戦がしやすくなるのです。

もし特定市場が冷え込んでも、新たな分野や地域への進出でリスクを分散できるようになります。

このサイクルを回すためには、継続的な設備投資や研究開発が必要ですが、それらを支えるだけの収益力を生み出すには、顧客への信頼確保が前提となります。

そうした信頼を蓄積しながら事業を拡大していくことで、ヒーハイスト独自の強みがさらに際立っていくのです。

採用情報と株式情報

採用面では、初任給の具体的な数字は公開されていませんが、年間休日が120日以上とされているため、ワークライフバランスを重視したい方にとっては安心感があります。

採用倍率は非公開ですが、高度な技術力が必要な職種も多いことから、一定の選考基準が設けられていると考えられます。

株式情報では、銘柄がヒーハイスト(証券コード6433)で、2024年3月期の配当金は1株あたり1円となっています。

2025年2月17日時点での株価は1株449円となっており、主力顧客である自動車や半導体業界の市況に左右されやすい特徴があります。

未来展望と注目ポイント

今後は中国市場の停滞や半導体の需要変動といった外部要因を見据えながら、いかに新しい分野や地域に進出するかがカギになりそうです。

たとえば自動車業界では電気自動車や燃料電池車の部品に関連する精密加工がますます必要とされるため、同社の持つ技術力を活かした拡大が期待できます。

また半導体製造装置関連の技術開発が進む中、同社の精密位置決め技術や高精度加工技術は新たな付加価値を提供する可能性があります。

さらに新市場として医療分野やロボット分野への応用も検討されており、安定した需要が見込まれます。

そこで重要なのは、技術者の確保や設備投資などにどれだけリソースを割けるかという点です。

継続的に投資する余力があれば、新たな用途や海外展開でリスクを分散しつつ、長期的な成長を目指しやすくなります。

株価や業績だけを見ると苦戦している部分もあるかもしれませんが、大きな可能性を持つ企業として、今後の戦略の成否が大いに注目されるところです。

売上高の回復とともに利益構造が改善し、さらに自己強化ループが回り始めれば、安定した成長企業として評価が高まっていくでしょう。

コメント