企業概要と最近の業績

株式会社中央発條

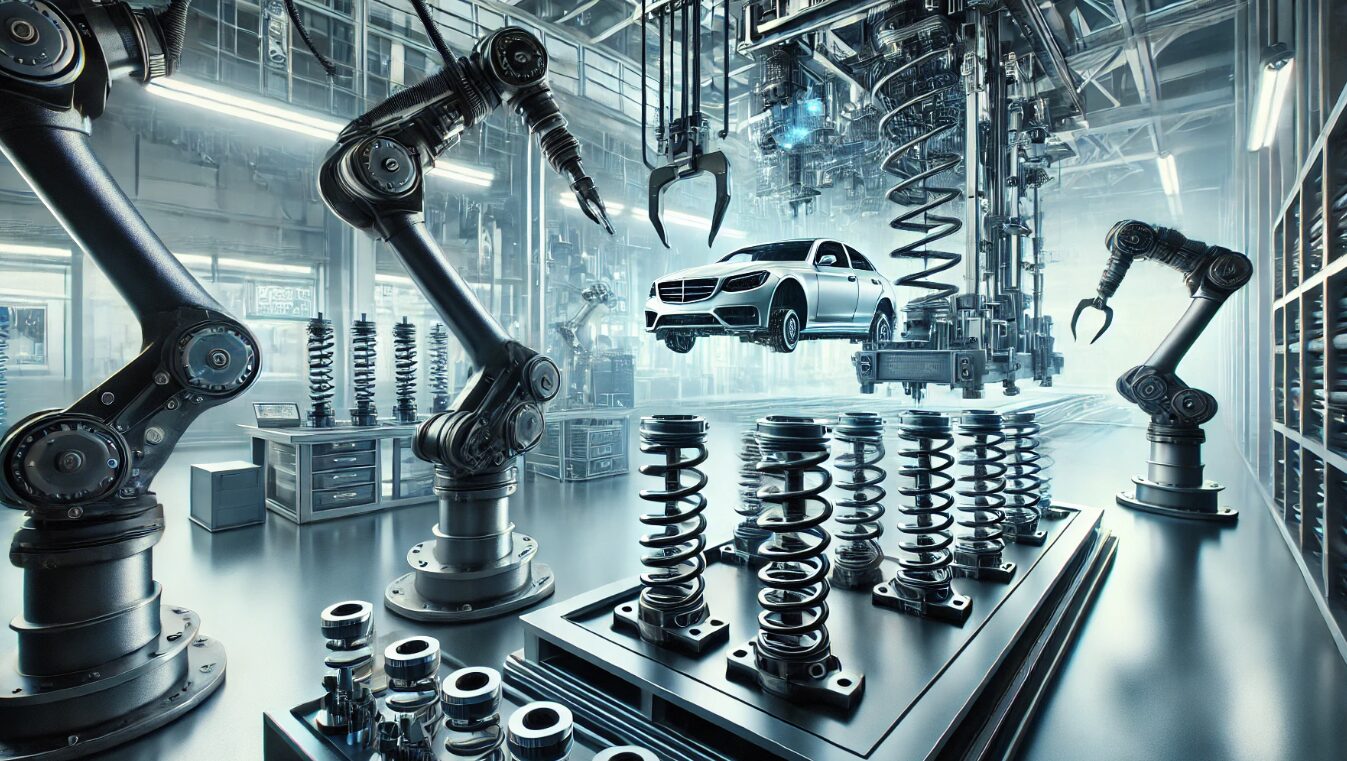

自動車や情報機器などに使われる各種ばね(スプリング)を製造・販売する、名古屋市に本社を置くメーカーです。

主力は、自動車の乗り心地や安定性を左右する懸架ばね(サスペンションスプリング)や、エンジンに使われる弁ばねなどの自動車部品です。

また、自動車の窓を開閉するためのコントロールケーブルなども手掛けています。

トヨタグループの主要企業の一つとして、世界中の自動車産業を支えています。

2025年8月5日に発表された2026年3月期第1四半期の連結決算によりますと、売上高は252億3,000万円で、前年の同じ時期に比べて7.8%増加しました。

営業利益は15億円で、前年の同じ時期から14.2%の増加となりました。

経常利益は16億5,000万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億円となり、増収増益を達成しています。

主要取引先である自動車メーカーの生産台数が国内外で回復したことを背景に、主力のばね事業およびコントロールケーブル事業の販売がともに好調に推移したことが業績を牽引しました。

【参考文献】https://www.chkk.co.jp/

価値提案

自動車部品としての高品質・高耐久性を追求し、安全性と信頼性を重視した製品を提供

軽量化や省エネルギーに対応する技術開発にも注力

カスタマイズ性の高いばねやスタビライザなどで顧客ニーズに柔軟に対応

【理由】

株式会社中央発條が大手自動車メーカーから信頼されている理由の一つは、安全面に妥協しないモノづくりにあります。

自動車部品はほんのわずかな品質トラブルが事故につながる可能性があります。

そこで同社では、材料選定から製造工程まで厳密な管理を行い、高品質な製品を届けることを最優先にしています。

また、近年は電動化や環境規制の強化で、車体を軽くする技術が求められています。

そのためばねやスタビライザなどに使われる鋼材の研究開発を進め、強度を保ちながら軽量化を実現する方向にシフトしました。

これらの取り組みが顧客にとっても大きなメリットとなり、「信頼性の高いパートナー」という評判を得ているのです。

自動車メーカーは長期的に使えるサプライヤーを求める傾向があるため、高品質かつ環境にも配慮した価値提案が欠かせないのです。

さらに近年は安全性だけでなく、乗り心地や操作性を向上させるパーツへの期待も高まっており、同社は豊富なノウハウを活かしてオーダーメイド部品の開発を進めています。

こうした価値提案が、中長期的な競争優位につながっていると考えられます。

主要活動

新技術を取り入れた製品開発

生産ラインの効率化と品質管理

自動車メーカーへの直接営業や代理店サポート

【理由】

株式会社中央発條が安定して高い利益率を維持できる背景には、研究開発から製造・販売までを一貫して行う体制があります。

まず、新技術の開発に力を入れることで、従来品とは異なる付加価値を生む製品を世に送り出せるようになりました。

実際に、今回の業績向上の大きな要因となっている新スタビライザは、軽量化と耐久性を両立させた点が高く評価されています。

次に、生産ラインの効率化が製造コストの抑制を可能にしています。

例えば、海外拠点でも日本本社と同様の品質基準を徹底し、現地調達を進めることでコストを減らしているのです。

最後に、営業活動としては、自動車メーカーと直接コミュニケーションを取りながら性能テストや仕様のすり合わせを行うスタイルが有効に機能しています。

同社は長年の取引実績から得たノウハウを活用し、相手メーカーの要望にきめ細かく対応することで、強固なパートナーシップを築いているのです。

こうした主要活動を組み合わせることで、安定的に高い品質と収益性を確保する戦略が成り立っています。

リソース

高い技能を持つ熟練スタッフ

最新鋭の生産設備と研究設備

グローバル展開を支える海外拠点とネットワーク

【理由】

自動車部品の製造は、設計段階から品質管理まで専門的なスキルが必要です。

そこで株式会社中央発條では、長期的に働ける環境づくりを行い、熟練したスタッフを育成し続けています。

熟練スタッフはばねやスタビライザなどの微妙なバランス調整が必要な工程で大きな役割を果たしており、この積み重ねが製品品質の確保につながっています。

あわせて、研究設備や生産設備も時代に合わせてリニューアルし、精密な検査や試験ができるように投資を怠りません。

これは高強度素材や新しい技術のテストを確実に行うために不可欠な取り組みです。

また、海外拠点があることで国際的な自動車メーカーやサプライヤーと密接につながり、現地での販売やアフターサポートをスムーズに実施できるメリットも得ています。

特に為替リスクや地域ごとの人件費変化に対応するにはグローバルネットワークが強力な武器になるため、こうしたリソースを活用してリスク分散を図っているのです。

人材、設備、国際的な生産体制といったリソースの総合力が同社の強みとなり、競合他社に対して大きな差別化ポイントを築いているのが現状です。

パートナー

完成車メーカー(自動車メーカー)との長期取引

鋼材などの素材サプライヤーや関連部品メーカー

各地域での合弁会社や技術提携先

【理由】

自動車部品を安定的に供給するためには、自動車メーカーとの長期的な関係構築が不可欠です。

株式会社中央発條では、長い年月をかけて培った信頼をもとに、将来の新車モデル開発に関わる段階から相談を受けることが多いとされています。

これは、ばねやスタビライザなどの部品が車両設計の初期段階で決まることが多いため、早期に参画できれば技術面でより適切な提案を行えるからです。

また素材サプライヤーや関連部品メーカーとの連携も重要で、強度や軽量化の面で最新の素材情報や加工技術を共有することが品質向上とコスト削減につながります。

さらに、海外展開を進めるうえでは、現地の事情をよく知る企業との合弁や技術提携が欠かせません。

現地調達が可能になれば、為替リスクや輸送コストを抑えられるだけでなく、顧客企業への対応速度も上がります。

こうした強固なパートナーシップのネットワークが、同社のビジネスを安定的に回す大きな原動力となっているのです。

チャンネル

完成車メーカーへの直接販売

販売代理店やサプライヤーネットワーク

オンラインプラットフォームでの情報発信

【理由】

自動車メーカーとの直接取引がメインですが、すべてを直接カバーできるわけではありません。

そこで一部地域や二次部品市場では、販売代理店やサプライヤーネットワークを活用しています。

これによって、世界各国の自動車メーカーからの注文にも柔軟に対応できる体制が整えられています。

オンラインプラットフォームに関しては、最近のデジタル化の流れを受けて、製品情報や問い合わせ対応の迅速化を目的に活用され始めています。

特に海外ユーザーに対しては、オンライン上で情報を確認し、見積もり依頼までスムーズに行う流れが定着してきているようです。

こうした多角的なチャンネルの活用は、同社がグローバルに成長していくうえでも欠かせない要素となっています。

伝統的な対面営業を大切にしつつも、デジタル技術で効率化するハイブリッドな方法がメリットを生み出しており、顧客との接点を増やすことで新規開拓にも効果を発揮しているのです。

顧客との関係

長期的な信頼関係を重視した共同開発

アフターサービスや技術サポートの提供

定期的な情報共有や品質改善活動

【理由】

自動車メーカーにとって、部品の品質や性能は車両全体の評価につながります。

そのため、サプライヤーと長期的なパートナーシップを築くことが重要視されます。

株式会社中央発條は、単に製品を納品するだけでなく、顧客と共同で製品開発を行い、それに伴う技術支援や品質保証をしっかりと行う体制を整えています。

車両が市場に出てからも不具合や改良点が見つかることはありますが、同社はアフターサービスや品質改善活動を続けることで信頼を守っています。

また、定期的に技術会議や勉強会を開催して、次世代モデルの開発に活かす情報を交換しているケースもあるようです。

このように、深い信頼関係を築くことで、継続的な受注につながると同時に、顧客が求める新技術や要望を早い段階で察知するメリットもあります。

その結果、双方にとってウィンウィンの関係が実現し、同社の成長を下支えしているのです。

顧客セグメント

大手自動車メーカーや中堅自動車メーカー

産業機械メーカーや農機メーカーなどの特定分野

二次部品市場(補修用パーツなど)

【理由】

同社の中心顧客は大手自動車メーカーですが、中堅の自動車メーカーも軽量化や高品質化のために同社の製品を採用することが増えています。

さらに、自動車関連だけではなく産業機械や農業用機械にもばねやケーブルなどを応用できるため、そこにも市場が広がっている状況です。

特に自動車産業は市場の変化が激しいため、他の分野にも顧客基盤を持つことでリスク分散につなげる狙いがあります。

二次部品市場に関しても、自動車が走り続ける限り補修部品の需要が一定数存在するため、安定した収入源として期待できます。

こうした幅広い顧客セグメントを持つことで、特定の自動車メーカーの売れ行きだけに依存しない経営を実現しているのです。

収益の流れ

主力製品(ばね、スタビライザ、ケーブルなど)の販売収益

特殊素材や技術ライセンスの収益

補修用部品の継続的な売り上げ

【理由】

株式会社中央発條の中核となるのは、やはり自動車部品の販売収益です。

特にスタビライザやばねといった主要部品は、多様な車種に使われるため安定した売り上げを生み出します。

加えて、独自の技術や素材を開発した場合には、ライセンス契約を結ぶことでロイヤリティ収入を得ることが可能です。

これは大規模投資が必要な研究開発の負担を軽減し、収益を底上げする役割を果たします。

また、車が長く使われるようになってきた昨今では、補修用部品の需要が相対的に伸びているといわれています。

こうした流れを受け、同社は正規の補修用部品を提供し、エンドユーザーからも信頼を得ています。

結果的に、新車向けと補修向けの両方の市場から収益を得る複線的な体制が築かれ、経営の安定感が増しているのです。

コスト構造

素材費や部品加工費、人件費などの製造コスト

研究開発費(新素材や次世代技術への投資)

販売管理費や物流費

【理由】

自動車部品の原材料費は鋼材などが中心で、国際的な価格変動の影響を受けやすいという特徴があります。

そのため、同社ではグローバル調達網を活かし、より安価で品質の良い素材を確保できるよう取り組んでいます。

また、人件費に関しては各製造拠点の自動化や効率化を進めることで、余剰コストを削減しています。

一方で、研究開発には積極的に投資しており、ここを削りすぎると将来の競争力を失う可能性があるため、バランスを重視しているようです。

販売管理費や物流費も、拠点間の最適配置によってコストを抑える戦略をとっており、必要があれば合弁会社や地元企業との連携を強化することで輸送コストや関税の負担を軽減しています。

こうした多角的なコスト管理が高い利益率の実現に結びつき、今回の営業利益の大幅増という成果にも反映されているのです。

自己強化ループ

株式会社中央発條は、高品質な製品開発で顧客の信頼を得るとともに、その売上から研究開発費を確保してさらに新技術を生み出す流れを築いています。

これがいわゆるフィードバックループと呼ばれるもので、一度成功事例が生まれると、その成功から得た資金とノウハウで次の製品改良に取り組むサイクルが強化されていきます。

たとえば新スタビライザのヒットが研究開発投資の拡大を可能にし、将来的にさらに軽量で強度の高い新製品を生み出す土台となります。

また、コストダウンを実現できれば利益が増え、その分を海外展開や新工場の建設に回すことで生産能力を高められます。

生産能力が向上すれば、大手自動車メーカーからの大型案件にも迅速に対応でき、さらに売上が伸びるという好循環が生まれます。

こうした自己強化ループが回り始めると、同社の事業は短期間ではなく中長期的に見ても成長が続くという点が大きな魅力です。

もちろん自動車産業自体の景気や為替リスクなど外部要因もありますが、会社内部でポジティブなループを回す力が強いほど、外部環境の変化にも耐えられる余地が広がると考えられます。

今後も世界的に電気自動車や自動運転といった新しい流れが加速する中で、技術開発とコスト競争力がうまくかみ合うほどに、この自己強化ループがより盤石になっていくことが期待できるでしょう。

採用情報

株式会社中央発條の初任給や平均休日、採用倍率などの詳細は公表されていませんが、大手自動車部品メーカーと同水準の待遇が見込まれます。

特に技術開発や生産技術の分野では、深い専門知識を持つ人材を求める傾向があるようです。

グローバル拠点での業務や海外留学のチャンスもあるため、海外志向を持つ人にとって魅力的な環境といえます。

また、安全性を支える重要な部品を手がける企業としての誇りや責任感を感じられることから、ものづくりに興味のある方や高品質にこだわる方にはやりがいのある職場でしょう。

株式情報

同社は証券コード5992で上場しており、配当金に関しては2024年10月30日に年間計画が上方修正されています。

1株当たりの株価については日々変動するため、最新情報は証券会社のサイトやIR資料などで確認する必要があります。

配当の安定性や増配の見通しなどは、株主にとって大きな判断材料になります。

自動車業界の景気や為替相場の変動によって株価が影響を受けることはあるものの、同社が着実にコスト管理と新製品開発を続けている点は投資家に安心感を与える要素です。

未来展望と注目ポイント

今後、自動車の世界では電気自動車や自動運転などの技術革新が進み、車両の構造や必要となる部品も大きく変化すると予測されています。

こうした変化に対応するためには、素材開発や加工技術の進歩が欠かせません。

株式会社中央発條はばねやスタビライザなどの分野で高い実績を持っているだけでなく、新しい技術にも意欲的に取り組んでいるため、時代が変わっても必要とされる製品やサービスを提供できる可能性があります。

また、車両の軽量化や環境負荷の軽減が求められる中で、高強度かつ軽い素材をどう実装するかが大きなテーマになります。

同社は原価低減施策を行いつつ、研究開発の投資をしっかりと継続し、将来を見すえた新製品開発を加速させています。

さらに海外拠点の整備やパートナーとの提携拡大によって、為替や地域の需要変動リスクをうまく分散している点も強みといえます。

業績好調を背景に、今後も持続的に利益を生み出すサイクルが回り続けるかどうかが注目されるでしょう。

電気自動車時代が本格化すれば、車体の構造はますます複雑化する一方で軽量化の要求も高まります。

そこで同社の研究開発成果が新しい標準を作り出す可能性もあります。

こういったチャンスを生かしつつ、リスク管理とコスト最適化を進めることで、さらに高い成長軌道を描いていくことが期待されます。

今後のIR資料や新製品の発表にも大いに注目が集まるところです。

コメント