企業概要と最近の業績

株式会社中西製作所

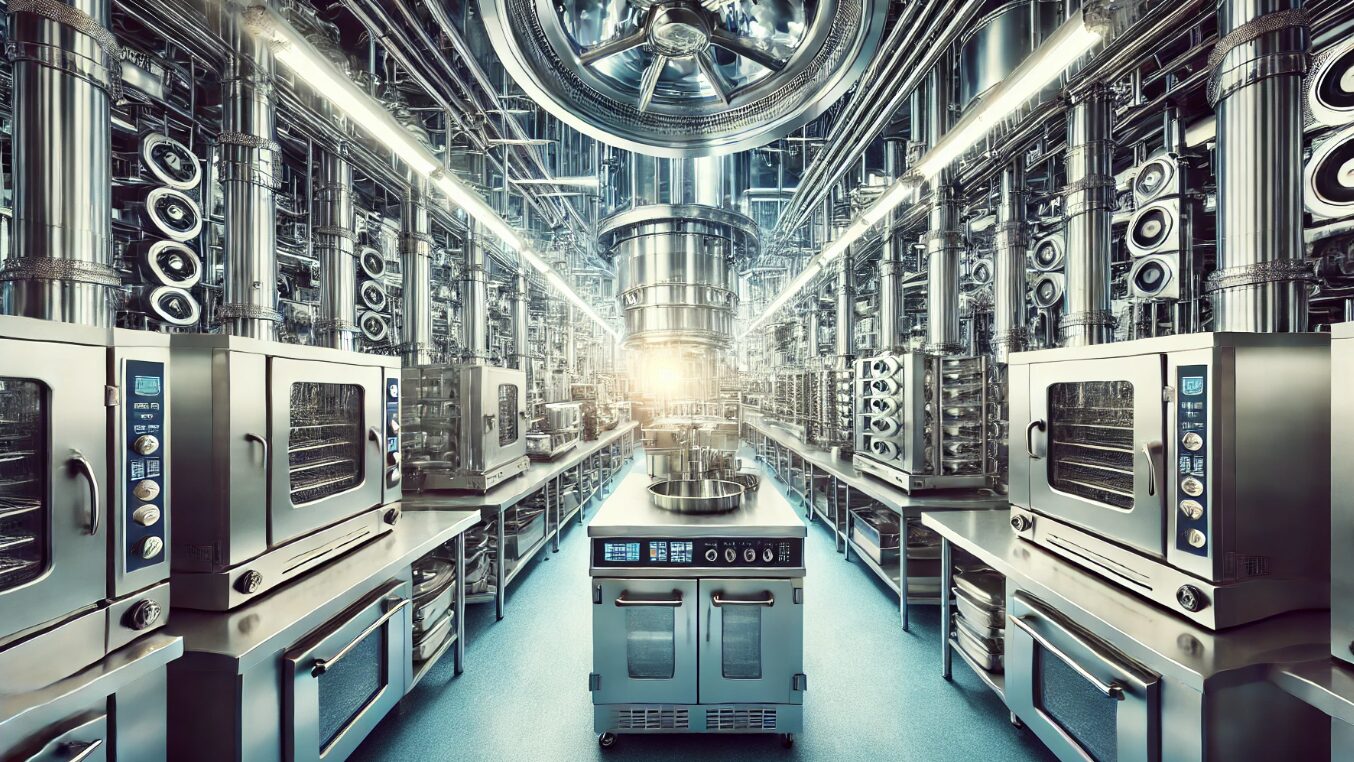

当社は、学校や病院、事業所の食堂などで使われる業務用厨房設備の総合メーカーです。

厨房設備のコンサルティングから設計、製造、施工、メンテナンスまでを一貫して手掛けています。

食器洗浄システムや調理・加熱システムなど、食の「安全・安心」と「快適な厨房環境」を実現する製品を提供しています。

全国を網羅するサービスネットワークも強みの一つです。

2025年9月期第3四半期の連結決算では、売上高は266億43百万円となり、前年の同じ時期に比べて13.7%の増加となりました。

営業利益は26億8百万円で、前年同期比で56.6%の大幅な増益を達成しました。

経常利益は27億35百万円(前年同期比51.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は18億59百万円(前年同期比49.1%増)と、増収増益の好調な結果となりました。

この業績は、外食産業やホテル業界における人手不足を背景とした省人化・省力化投資が活発だったことが主な要因です。

また、学校や病院、福祉施設などでの設備更新需要も堅調に推移し、全体の売上を押し上げました。

価値提案

学校や病院といった公共性の高い領域からスタートした同社の価値提案は、「食の安全・安心を守りながら効率よく大量に調理できる」という点にあります。

大量調理の現場では、調理温度の管理や衛生面の徹底が重要視されますが、株式会社中西製作所は独自の過熱水蒸気技術や精密な温度管理システムを活用し、利用者に安心感と高い生産性を提供しています。

【理由】

学校給食での衛生トラブルや病院食での栄養管理トラブルなど、食品衛生が社会問題化するケースが実際に存在するためです。

そこで長年の経験から「安全性を最優先しながらコストも抑える」という方向に技術開発を進め、商品力を磨き上げてきました。

近年は従来の給食現場だけでなく、大手レストランチェーンや食品加工工場にまで価値提案が広がっています。

これは同社が積み上げてきた衛生管理ノウハウが多様な業態に応用できると評価されているからです。

こうした技術力と信頼性によって、ユーザーは人手不足や調理時間短縮の課題を解決しながら、食品の品質維持にも成功できるメリットを得ています。

主要活動

製品開発、製造、販売、そしてアフターサービスが同社の主要活動です。

単に製品を販売するだけでなく、導入後のメンテナンスや定期点検を通じて、顧客の調理現場がスムーズに稼働するようサポートする体制を整えています。

【理由】

大規模厨房機器は故障やメンテナンスに要するコストが高く、トラブルが発生すると調理工程に大きな支障が出るからです。

顧客からの信頼を得るためには、迅速なアフターサービスが欠かせません。

そこで株式会社中西製作所は、独自のコールセンターや専門技術スタッフを擁し、故障対応や改善提案を行っています。

また、新製品の開発プロセスでは、実際の調理現場の声を吸い上げながら改良を重ねている点も特徴的です。

これは顧客の要望を設計段階から反映することで、完成度を高めてリピート購買や追加注文につなげる狙いがあります。

リソース

大きな強みとなっているのが、群馬工場などの国内生産拠点と、そこで培われた独自技術、そして熟練した人材です。

同社は大量生産だけではなく、カスタムメイドの厨房機器にも対応できるほど開発体制が充実しています。

【理由】

公共施設向けの調理設備では現場ごとに使えるスペースや必要な機能が異なるため、柔軟なカスタマイズ能力が求められてきたからです。

この過程で、現場の要望を細やかにくみ取る技能や複雑な製造工程を管理できる人材が育ってきました。

また、過熱水蒸気や炊飯技術といった独自技術は外部からの模倣が難しく、高い参入障壁を築く役割を果たしています。

これにより同社は国内での地位を確立し、さらに食品加工機械にも同じ技術を横展開しやすい環境を整えました。

こうしたリソースの蓄積が企業全体の競争力を支えているのです。

パートナー

食品加工業者や給食センター、さらには海外の販売代理店が同社の主要パートナーとして位置づけられます。

【理由】

厨房機器の分野では専門性が高く、導入後のメンテナンスや運用ノウハウが重要視されるため、現地のパートナーと連携することでスムーズに顧客企業をサポートできるからです。

特に海外市場への進出においては、現地規格や文化的な食習慣に対応できるパートナーの存在が欠かせません。

国内においては代理店を活用するほか、食品加工業者や外食チェーンとの協業により、新商品の共同開発や運用の実証試験などを行っています。

こうした連携を通じてノウハウや実績を蓄積し、自社だけでは難しい市場開拓や改良スピードの加速を実現しているのがポイントです。

チャンネル

直販、代理店、そしてオンラインプラットフォームなどを組み合わせることで多角的な販売チャンネルを構築しています。

直販に注力するのは、大規模施設向けに細かいヒアリングやカスタマイズを行う必要があるためです。

一方、代理店ルートでは地方自治体や小規模施設への拡販を図り、製品の導入やメンテナンスをトータルでサポートしています。

【理由】

会社規模や地域によっては直接アプローチするより代理店のネットワークを使ったほうが効率的な場合が多いからです。

さらに近年はオンラインでの問い合わせや受注対応を強化しています。

これは遠方の顧客にもスピーディーに製品情報を提供できるほか、消耗品や付帯サービスの追加注文を容易にするための措置です。

こうした多様なチャンネルを使い分けることで、顧客の導入ハードルを下げ、市場全体のシェア拡大を狙っています。

顧客との関係

B2B取引が主体であるため、単なる一回の売買ではなく、長期的なパートナーシップを築く関係性を目指しています。

【理由】

厨房機器は導入後のメンテナンスや運用改善が極めて重要だからです。

同社では専門の営業担当や技術スタッフが定期的に顧客を訪問し、製品の状態を確認したり新技術の提案を行ったりするなど、きめ細かなサポートを提供しています。

特に大規模給食センターや病院では調理プロセスに関する悩みが尽きないため、継続的なコンサルティングを通じて顧客満足度を高めている状況です。

こうした関係づくりが評判を呼び、次の施設や系列病院などへ口コミ的に広がるケースも少なくありません。

長く付き合うことでカスタマイズのノウハウも蓄積し、より最適なソリューションを提案しやすくなるという好循環が生まれています。

顧客セグメント

学校給食センターや病院などの公共施設、食品加工工場、そしてファストフード店やレストランチェーンが中心的な顧客セグメントとなっています。

【理由】

まずは少子化前から学校給食分野で実績を重ねてきた歴史があるためです。

そこから病院など医療現場向けにも同様の衛生管理ノウハウが応用でき、さらに外食産業での大量調理や食品加工のニーズにも対応できるようになりました。

最近では飲食店の人手不足や食品ロス削減など、社会的な課題を背景に同社の機器導入が増える傾向にあります。

特に食品加工工場向けの装置は自動化・省人化を実現する技術が重宝されており、調理工程での人為的ミスや衛生リスクを大幅に削減できるのが評価される理由です。

こうした幅広いセグメントをカバーすることで、単一の市場縮小リスクに左右されにくい事業構造を築こうとしています。

収益の流れ

製品販売が主力ですが、メンテナンスや技術コンサルティングによる継続的な収入も重要な収益源としています。

【理由】

業務用厨房機器は一度導入すれば長期間にわたって使われるケースが多いため、定期的に交換が必要になる部品や保守サービスを提供することで、安定した収益を確保する仕組みを構築したのです。

また、新製品の開発や改修に関しては、導入先の要望を盛り込んだカスタマイズ費用が発生する場合もあります。

大手飲食チェーンなどでは、大量導入に伴う特別仕様の依頼が発生することもあるため、そこで生じる追加の開発費用を収益に組み込んでいます。

このように複合的な収益モデルを構築することで、景気変動に左右されにくい経営基盤を確立しているのがポイントです。

コスト構造

製造コスト、研究開発費、人件費、物流費などが中心的なコスト要素です。

【理由】

同社は自社で設計から製造までを一貫して行う体制を整えているため、部品調達や製造工程にかかるコストが大きく、さらに高い品質を維持するためには熟練工や専門エンジニアを多く抱える必要があるからです。

一方で、長年の生産管理ノウハウにより工場の自動化や省人化を進め、コスト削減に取り組んでいます。

過熱水蒸気技術など特許関連の維持費用も発生しますが、これは同社の差別化要因を守る投資と位置づけられています。

研究開発費を積極的に投じることで新製品や新技術を生み出し、市場競争力を高める方針です。

こうした戦略的なコスト配分によって、成長を狙いながらも競争の激しい市場で安定した収益を確保するバランスを保とうとしています。

自己強化ループ

同社が独自技術を磨くほど新規の顧客ニーズを獲得しやすくなり、これが売上増につながることでさらに研究開発へ投資できるという好循環が生まれています。

まず学校給食や病院給食で培ったノウハウを食品加工分野に応用したところ、省人化や自動化を求める企業からの引き合いが増えました。

受注が増えれば設備投資が可能となり、工場の生産ラインを最適化する取り組みにも拍車がかかります。

生産効率が上がればコストが下がり、その分価格面や品質面で優位性が高まってさらに市場拡大が見込めます。

こうしたループ構造は同社の強みであり、一度成功パターンを築くと継続的に成長を促進するポイントになっています。

また、IR資料などでも示されるように、将来的に海外市場への展開を本格化させることで、同じフィードバックループをグローバル規模で回す狙いがあります。

海外での販売が伸びればさらなる開発投資に回せる資金が増え、独自技術の強化を通じて国内外での顧客満足度を高めることが期待されています。

採用情報

初任給については具体的な数値は公開されていませんが、業務内容に合わせてエンジニア職や営業職など多岐にわたる募集を行っています。

年間休日に関しても公式には公表されておらず、採用倍率の詳細も明らかにされていません。

ただ、大規模な製造業であることから、現場スタッフや技術開発スタッフ、さらには営業や管理部門まで幅広い職種で定期的に人材を求めているのが特徴です。

学校や病院といった公共機関との取引が多いことから、業務量が比較的安定している点や、自社製品を通じて社会貢献できる点が求職者にとって魅力的といえます。

また、人材育成にも力を入れており、熟練した人材と一緒に技術を学ぶことができる環境が整備されています。

自分の仕事が日本全国や海外の食の現場を支えているというやりがいを感じられるのも大きな魅力です。

株式情報

銘柄は株式会社中西製作所で、証券コードは5941です。

最新の配当金については公式の発表を待つ必要がありますが、安定したビジネスを背景に配当にも一定の期待が寄せられています。

1株当たりの株価は日々変動するため、証券取引所や金融情報サイトで確認する必要があります。

同社はビジネスモデル上、学校給食や病院などの公共施設を主要顧客とするため景気の影響を受けにくい一方で、少子化や行政予算の動向など社会情勢に左右されるリスクもあるといえます。

食品加工分野への進出が成功するかどうかで、業績や株価の変動にも影響が出る可能性があるため、投資家は今後の動向に注目しています。

自社で掲げる成長戦略の中では研究開発投資や海外展開が重要視されているため、これらの成果が株価の変動材料になることもあるでしょう。

未来展望と注目ポイント

まずは2030年までに売上高450億円を目指すという長期的な成長目標が設定されており、これを実現するために自動化や省人化技術を駆使した新製品の開発に一層力を注いでいます。

少子化による学校給食需要の先細りが懸念される一方、食品加工市場や海外市場への参入で新たな収益の柱を育てようとする動きが強まっています。

特に食品工場での自動調理や包装工程へのソリューション提供は、同社がこれまで培ってきた過熱水蒸気技術と相性が良く、大幅な効率化とコスト削減を求める企業が多いために大きな需要が見込まれるところです。

さらに海外に目を向けると、現地での衛生基準や調理スタイルに合わせた機器のカスタマイズが不可欠ですが、これまでの国内での実績を活かして柔軟に対応する姿勢が評価される可能性があります。

今後はロボット技術やIoTとの連携も進めることで、厨房や食品加工の現場を丸ごと可視化し、運用を最適化するシステム開発にも期待が高まっています。

こうした総合力に支えられた成長戦略が実現すれば、国内外でさらに大きな影響力を持つ企業へと飛躍していくことが予想されます。

コメント