企業概要と最近の業績

日本電気硝子株式会社

当社は、特殊ガラス製品の製造・販売を主力とするガラスメーカーです。

事業の柱は、薄型パネルディスプレイ(FPD)用ガラスや、自動車、電子デバイス向けの電子・情報関連ガラスです。

また、ガラスファイバーや、建築用・耐熱・医療用のガラスなど、機能性を高めたガラス製品も幅広く手がけています。

2024年12月期の第1四半期決算では、売上高は828億65百万円となり、前年の同じ時期と比較して2.5%の減収となりました。

営業利益は、生産性の改善や経費削減に努めたものの、販売数量の減少などが影響し、前年同期比42.5%減の38億1百万円でした。

経常利益は61億15百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は42億24百万円となっています。

FPD用ガラス事業において、一部の顧客での生産調整が響き、売上が伸び悩みました。

【参考文献】https://www.neg.co.jp/

価値提案

株式会社日本電気硝子が提供する価値は、高品質かつ高度な技術が結集された特殊ガラス製品にあります。

たとえば薄型パネルディスプレイ用基板ガラスでは、薄さや強度、軽さといった複数の要素を高水準で両立させることが求められます。

こうしたニーズに応えるために独自の製法や研究開発を進め、お客様が抱える課題を解決するソリューションを提案できるところが強みです。

【理由】

なぜこのような価値提案に至ったかといえば、ディスプレイや光関連製品など多岐にわたる分野で高精度と信頼性が求められ、そこに対応するためのノウハウを長年の実績で蓄積してきたからです。

さらに多彩な用途に合わせてカスタマイズが可能な点も、同社の特徴的な価値提案として大きな役割を果たしています。

主要活動

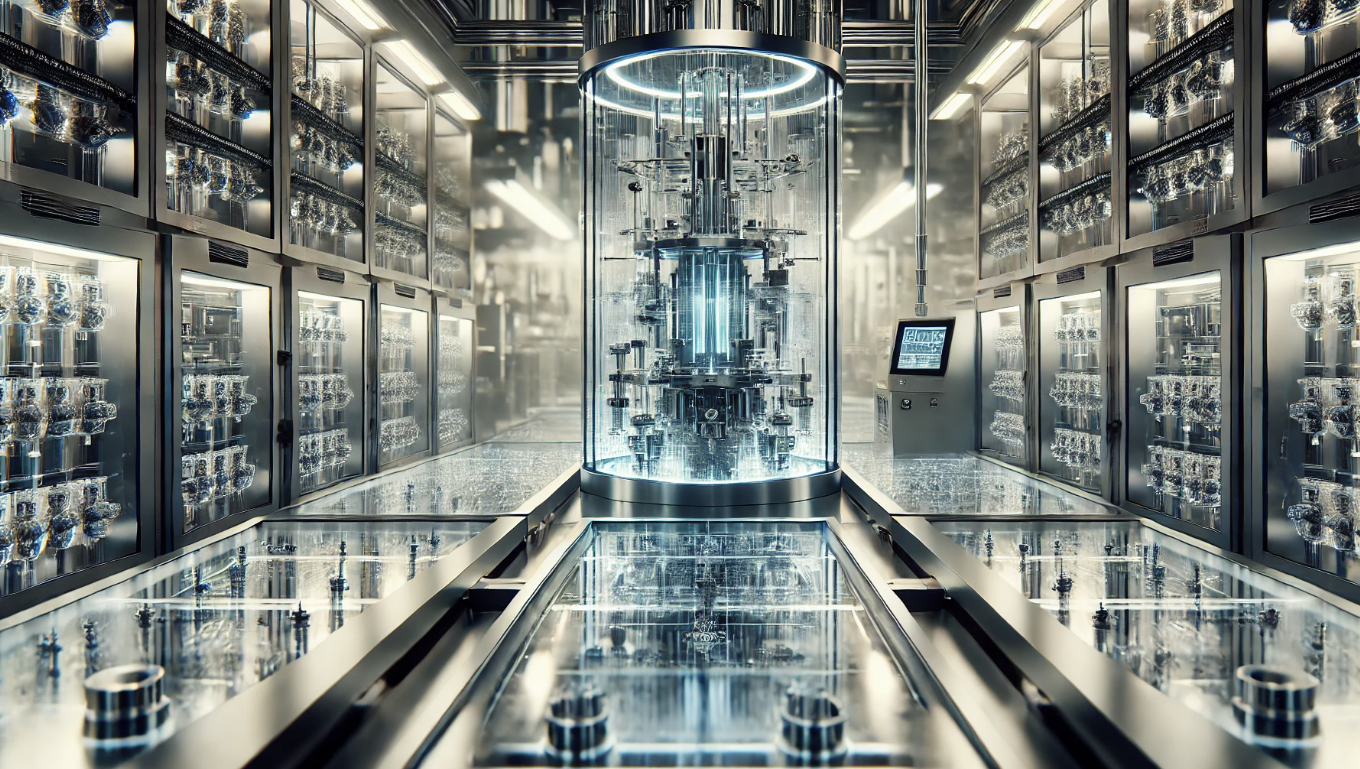

主要な活動は、ガラスに関する研究開発から製造・販売まで一貫して行うことです。

高度な製造プロセスや品質管理が欠かせないため、技術スタッフやエンジニアによる綿密な工程管理が求められます。

また、新しい分野に応用できるガラス素材を探る研究開発にも力を注ぎ、基礎研究と実用化研究の両面を強化しています。

【理由】

なぜこうした活動を行うのかというと、市場からの品質や性能に対する期待値が年々高まっているからです。

競争力のある製品をつくるために試作品の作成や製造ラインの改善を繰り返し、最適解を導き出すプロセスこそが同社の成長戦略の要となっています。

これらの活動を通じて、高度なニーズに応える特殊ガラス製品を生み出し、市場での信頼とシェアを拡大してきました。

リソース

同社が持つリソースには、最先端の製造設備と長年培われたガラス製造技術、そして専門性の高い人材が含まれます。

ガラスは温度管理や化学組成の調整が難しく、高品質を実現するには高度なノウハウが欠かせません。

こうしたノウハウが企業としてのコア・コンピタンスとなり、精密なガラス素材や耐熱製品など多彩なラインナップを可能にしています。

【理由】

なぜそのようなリソースが重要かといえば、ガラス業界は競争が激しく、新しい要求に対応するためには常に設備投資と人材育成を続ける必要があるからです。

研究開発部門と生産部門が連携しながら技術革新を重ねることで、独自性の高い製品を市場に提供し続けられる体制を確立しています。

パートナー

同社が連携を深めているのは、電子機器メーカーや自動車メーカー、建設会社など、多岐にわたる業界の企業です。

ガラスはディスプレイや車載用、建築材などあらゆる場面で必要とされるため、製品開発段階から仕様を擦り合わせることが重要です。

そこでパートナー企業と共同研究や技術提携を行い、需要動向を的確につかむとともに、より競争力のある製品を創出しています。

【理由】

なぜパートナーシップが欠かせないのかというと、顧客ごとに異なる要望に対して最適な形で応えなければ、差別化が難しい業界だからです。

密接な協力関係を構築することで、双方の強みを活かしたイノベーションが起こりやすくなり、結果として市場競争力が高まります。

チャンネル

同社のチャンネルは大きく分けて直接営業、代理店、オンラインの3つがあります。

BtoBが中心であるため、多くの顧客とは営業担当が直接コミュニケーションを取り、ニーズに合わせた製品を提案します。

しかし一部の製品では代理店を通じて販売することで流通を円滑にし、地域によってはオンラインを活用して情報発信や問い合わせ対応を行うケースも見られます。

【理由】

なぜこうしたチャンネルを選択しているかといえば、顧客層が多種多様であり、それぞれに適したアプローチが必要だからです。

特に海外市場では現地パートナーとの協力が不可欠なため、現場に根ざした代理店網を整備しながら、顧客との接点を増やす戦略を取っています。

顧客との関係

顧客との関係を大切にするために、技術サポートと迅速なカスタマーサービスを行っています。

特殊ガラスの用途は複雑で、顧客によって仕様や使用環境が変わるため、導入後のトラブルや改良要望にスピード感を持って対応することが信頼構築のカギとなります。

【理由】

なぜこんなに手厚いサポートが必要かというと、高価な設備投資を行う顧客にとって、ガラスの性能や品質が工程全体を左右するほど重要だからです。

トラブルを未然に防ぎ、万が一の際にもすぐに対応できる体制を整えることで、長期的な取引につながっています。

こうした細やかなフォローによって、顧客からのリピート受注や新規案件の紹介が増え、事業全体の安定につながっています。

顧客セグメント

顧客セグメントは、電子・情報産業や自動車産業、建設業など、ガラスを必要とするあらゆる業界が対象です。

特に薄型パネルディスプレイの世界的な普及や自動車の軽量化需要など、市場トレンドによって製品の活躍の場が拡大しているのが特徴です。

【理由】

なぜ幅広いセグメントに対応できるのかといえば、長年培ってきた製造技術を活かして、さまざまな特性を持つガラスを開発できるからです。

さらに、原材料や製造プロセスを柔軟に変化させられる生産設備を持ち合わせているため、新たなセグメントへの参入がスムーズに行えます。

こうした多角的な顧客基盤がリスク分散にもつながり、安定した収益を確保する上で大きな強みとなっています。

収益の流れ

収益の主な柱は、特殊ガラス製品の販売による売上です。

顧客の要望に合わせてカスタマイズされたガラスや、独自の技術を取り入れた高付加価値製品が大きな収益源となります。

また一部では、特許技術やノウハウを活用したライセンス収入も見込まれています。

【理由】

なぜライセンス収入を得る仕組みがあるかというと、新しいガラス製造プロセスや特許を他社が利用する際に契約を結ぶケースがあるからです。

販売だけに依存せず、技術をサービスとしても展開することで収益源を複線化している点が同社ならではの強みです。

こうしたバランスの取れた収益構造が、市場環境の変動に対しても安定した経営を可能にしています。

コスト構造

コストは研究開発費や製造費、販売管理費など多方面にわたります。

特に研究開発費は、性能を高めるための材料開発や新製造技術の実証実験などに投じられる金額が大きく、将来の競争力につながる重要な投資でもあります。

【理由】

なぜここに重点的にコストをかけるかというと、ガラス市場で生き残るには他社にはない独自技術と品質を追求し続ける必要があるからです。

原材料費やエネルギーコストも変動しやすいため、リスク管理や購買戦略が経営面での課題ですが、それを補うだけの高収益製品の開発と効率的な生産管理が重要になります。

こうしたコスト構造を踏まえながら、高品質で付加価値の高いガラス製品を提供する体制を整えている点が、同社が持続的に成長できる一因です。

自己強化ループ

同社の自己強化ループは、技術革新を続けることで新製品の開発力が高まり、その結果として市場シェアが拡大し、売上増加と利益獲得につながるサイクルが生まれていることです。

新たなガラス素材や製造技術を実用化すれば、より高付加価値の製品を提供できるため、顧客満足度とブランド価値が高まります。

そして安定した利益を確保できれば、研究開発や設備投資に再び資金を投入し、さらなる技術革新が進むという好循環を形成します。

こうしたフィードバックループは海外展開や多角的な顧客セグメントの拡大にもプラスに働き、業績全体を底上げしてくれます。

結果として競合他社との差別化が明確になり、継続的に成長を見込める環境が整うのです。

このサイクルをうまく回し続けることが、長期的な企業価値向上のカギとなっています。

採用情報

初任給の具体的な数値は公開されていませんが、総合職を中心に幅広い人材を募集しています。

ガラスに関する高度な開発や生産技術を扱うため、理系の専門知識はもちろん、海外展開や多様な部署との連携を求められる場面も多いので、語学力やコミュニケーション力も重視される傾向にあります。

平均休日は年間120日以上で、ワークライフバランスを確保しやすい環境づくりも意識されています。

採用倍率については公表されていませんが、ガラス業界という特殊な分野に興味を持つ学生や転職者からは一定の人気があるようです。

公式のリクルートサイトや就職情報サイトなどで最新情報が確認できるため、興味を持った方はチェックしてみるとよいでしょう。

株式情報

銘柄コードは5214で、安定配当を基本方針としており、DOE3%を目標としています。

1株当たりの株価は日々変動するため公表されていませんが、同社の配当利回りや業績の安定感を踏まえて投資判断するケースが多いようです。

特殊ガラスというニッチな分野で強みを発揮する企業であるため、業績の波が比較的少ないとみられており、長期的な保有を考える投資家からの注目度が高いのも特徴です。

IR資料でも強調されているように、研究開発投資を通じて先進技術を確立することで長期的な成長が期待できるため、今後の動向を継続的にチェックするとよいでしょう。

未来展望と注目ポイント

今後は、ディスプレイ技術のさらなる進化や自動車の電動化・軽量化といったトレンドが続くことで、高機能ガラスへの需要が一段と拡大する見込みがあります。

そのため、同社はガラス素材の多機能化や生産効率の向上に加え、新規分野にも投資を進めることで収益源を広げようとしています。

建築分野においては省エネや耐久性が重視されることから、高断熱ガラスなども大きな市場拡大のチャンスを秘めています。

また、グローバル市場でのプレゼンスを高めるために現地生産拠点や販売チャネルの強化に取り組み、リスク分散と収益基盤の安定化を図っています。

こうした戦略的な展開が成功すれば、さらなる事業拡大と株価上昇が期待されるでしょう。

技術開発のスピードが速い分野だけに、競合との技術争いが激化する可能性もありますが、独自性の高い技術と長年の経験を強みに成長の軌道を維持していくと考えられます。

今後も同社の動向を注視しておくと、面白い変化や新たな市場機会が見えてくるかもしれません。

コメント