企業概要と最近の業績

株式会社竹内製作所

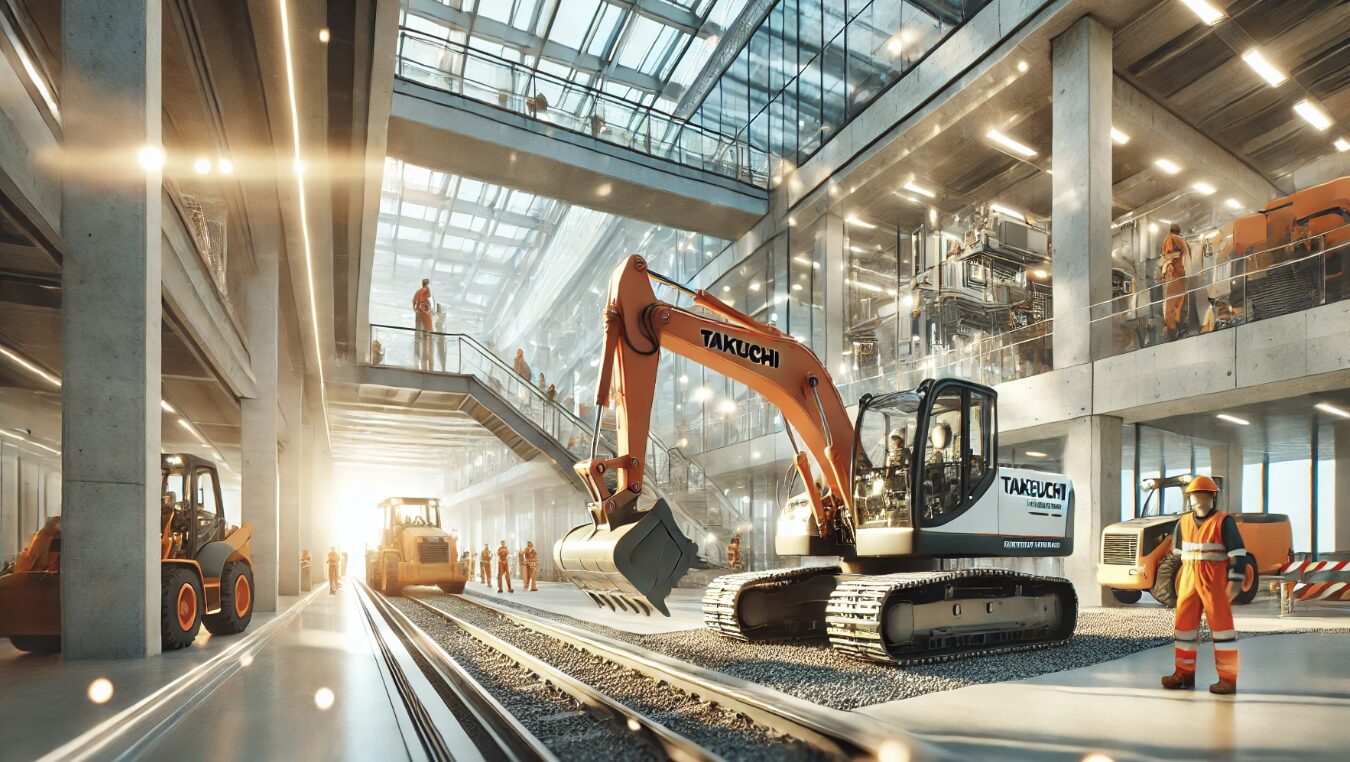

当社は、世界で初めてミニショベルやコンパクトトラックローダ(小型のキャタピラ式ローダ)を開発した、建設機械の専門メーカーです。

小型・ミニ建設機械に特化しており、その製品は世界中の都市土木、管工事、造園、農業・畜産など幅広い現場で活躍しています。

売上の9割以上が海外であり、特に北米やヨーロッパで高い評価を得ているグローバル企業です。

2026年2月期第1四半期の連結業績は、売上高が530億5,300万円(前年同期比11.1%減)、営業利益が101億3,900万円(同19.3%減)、経常利益が110億7,300万円(同14.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は82億5,000万円(同13.0%減)となりました。

地域別に見ると、主力の北米市場では、堅調な住宅市場を背景に需要は底堅く推移したものの、為替が円高に振れた影響などにより減収となりました。

欧州市場では、景気の先行き不透明感からレンタル業者向けの販売などが低調に推移しました。

利益面では、売上高の減少に加え、円高による為替差損の影響が大きく、減益となりました。

価値提案

株式会社竹内製作所の価値提案は、高品質で耐久性のある小型建設機械を提供することです。

大型機械だと動かしにくい場所や、細かな作業が求められる現場では小型建機の存在が重要になります。

同社は早くからミニショベルなどの小型機械に着目し、世界初の開発実績を積み重ねてきました。

ユーザーの声を素早く拾い上げ、これまでなかったサイズ感や操作性を実現し、現場の作業を効率化してきたのです。

【理由】

建設現場では都市部の狭い場所や住宅街の工事など、多様な作業ニーズが生まれており、大きい機械だけではカバーしきれない課題が増えていたからです。

さらに、海外では住宅の庭造りや農業用など、小型機械の利活用範囲が広がっており、その需要を的確につかんだ結果、グローバルに評価される製品群を生み出しました。

また耐久性やメンテナンスのしやすさにも力を入れ、長期間安定して使える点が選ばれる要因になっています。

こうした特徴が顧客にとって大きな価値となり、同社を選ぶ理由のひとつになっています。

小型建機に特化しているので、オペレーターの操作負担を軽減するための工夫や、狭い現場での安全対策にも注目した細かな設計が行われています。

例えば騒音や振動への配慮など、大型機に比べて課題が大きくなりがちな部分にも着実に対応し、総合的な品質の高さを追求しています。

こうした開発姿勢は、日常的に作業を続けるユーザーにとって非常にありがたいポイントであり、リピートや口コミなどの好循環を生む土台になっています。

同社が提供する価値は単なる機械販売にとどまらず、作業現場の生産性と安全性を高め、顧客の事業運営を長期的にサポートする点にあります。

これはユーザーとの信頼関係を強固にし、結果として売上高の拡大やブランド力の向上につながっています。

主要活動

同社の主要活動は、小型建設機械の製品開発や製造、そして販売です。

【理由】

創業時から培ってきた技術力を最大限に生かせる分野が小型建機だったからです。

大きい建機を扱う総合メーカーとは異なる切り口で、ミニショベルのようなニッチ市場をリードしていく方針を打ち出しました。

さらに世界初のミニショベル開発を成功させた実績や、その後のクローラーローダー開発によって差別化を図り、海外市場にも強く打って出るきっかけになったのです。

製品開発においては、ユーザーからのフィードバックを取り入れる仕組みを確立しています。

顧客の現場で生じた不便や、さらなる効率化の要望を集め、それを次のモデルに反映するという流れが定着しました。

これにより、現場で実感できる改良が繰り返され、使い勝手と信頼性をいっそう高めています。

製造面では日本国内だけでなく海外にも生産拠点を整備し、需要に即応できる体制をとっています。

これはグローバル展開が進む中で不可欠な取り組みで、欧米を中心に在庫や部品供給のスピードを向上させるのに役立っています。

販売については、直販だけでなく代理店ネットワークを活用し、多様な国や地域の顧客に合わせた販売方式を採用してきました。

その結果、現地事情に即したサポート体制を実現し、リピート受注やブランドの信頼度向上にも貢献しています。

こうした一連の活動を効率的に回すことで、売上拡大と品質維持を両立しているのが大きな強みです。

リソース

同社のリソースとしては、高度な技術力と国内外の生産拠点があげられます。

【理由】

海外市場に参入した際、現地の顧客ニーズに即した生産と供給が必要になり、日本のみの拠点では間に合わなくなってきたからです。

欧米を中心とした需要増加に合わせて生産体制を拡張し、部品サプライヤーのネットワークも国際的に強化してきました。

この結果、部品調達や組み立てを海外で行うことで輸送コストや納期を短縮し、顧客が求める製品をスピーディーに提供できるようになりました。

高度な技術力は、創業以来培われてきた研究開発の積み重ねによるものです。

特に油圧技術やエンジン制御技術など、小型機械を効率よく動かすうえで欠かせない分野に強みがあります。

さらに、小型建機は現場での稼働時間が長いため、故障しにくさやメンテナンスのしやすさが重要ですし、こうした要件に対応するためのノウハウを蓄積し、製品の信頼性を高めています。

実際に故障率やダウンタイムが少ない建機は、ユーザーにとって経営的なメリットが大きいため、リピート注文や評判の拡大につながりやすくなります。

この技術力や生産拠点の分散によって、世界各地での販売とサービスを下支えしている点が同社の強みと言えます。

まさに「地の利を活かしたリソース」と「技術力の継続的な蓄積」が成長を支えています。

パートナー

同社が連携しているパートナーには、海外のディーラーや部品サプライヤーが含まれます。

【理由】

海外の顧客との距離を縮めるには現地に強いディーラーの存在が不可欠だからです。

各国の規制やユーザーの作業スタイル、サービスの要望などは地域ごとに異なるため、現地企業とのコラボレーションはとても重要な意味を持ちます。

信頼できるパートナーと組むことで、販売ルートの確保だけでなくアフターサービス体制の構築もスムーズになります。

部品サプライヤーとの関係も同様に大切です。

小型建機といえども構造は複雑であり、多種多様な部品で成り立っています。

安定供給が難しくなると製造に支障をきたし、納期や品質に影響が出ます。

そこで世界各地のサプライヤーと良好なパートナーシップを築き、必要な部品を安定的に確保しているのです。

こうした連携は、部品の共有化やコスト削減など多方面に効果をもたらします。

さらにディーラーを通じて集まる顧客の声を、開発部門へフィードバックする仕組みを作り上げることで、現場ニーズを的確に捉えた製品改良が可能になっています。

これらのパートナー関係は同社のグローバル戦略を強化し、成長戦略を具体的に実行する要となっています。

チャンネル

チャンネルとしては直販ルートと代理店ネットワークを併用しています。

【理由】

世界中の顧客に対して同じ販売方法をとるのは非効率だからです。

地域や業種によって購入方法やサポート体制への要望は違います。

例えば大口の企業案件ではメーカー直販がスピーディーで好まれる一方、小規模の工事業者や自治体などは代理店を通じてアフターサービスや修理相談などをまとめて行うほうが助かるケースが多いです。

そうした多様なニーズに合わせるべく、両方のチャンネルを使い分ける体制を整えています。

代理店ネットワークは特に海外では重要な位置を占めています。

現地の文化や商習慣を熟知した代理店があることで、適切な機械の提案や融資サポート、修理・メンテナンスサービスをまとめて提供できます。

結果的に顧客満足度が高まり、リピート受注や紹介につながりやすくなります。

一方で大口や特定のプロジェクト案件に関しては、メーカー直営の営業部門が直接交渉することで、価格面や仕様調整のスピードを上げることができます。

こうした柔軟なチャンネル戦略によって、グローバルに展開する中でも地域特性や顧客規模に応じた販売・サポート体制を実現しているのが、同社のビジネスモデルの特色です。

顧客との関係

顧客との関係は、長期的な信頼構築を基本としています。

【理由】

建設機械は購入して終わりではなく、メンテナンスや部品交換などの継続的なサポートが必要だからです。

特に小型建機は稼働率が高い現場が多く、故障してしまうと作業全体のスケジュールに大きな影響を与えます。

そこで同社は、納品後のアフターサービスや定期点検を重視し、迅速な対応ができる体制を整えてきました。

この姿勢が顧客からの信頼を高め、次回の買い替えや追加購入の際にも同社の製品を選んでもらう理由になっています。

さらにユーザーからの意見を広く集め、新モデルの開発や改良に生かす仕組みがあるため、顧客は自分たちの声が製品に反映されていると実感できます。

たとえば操作レバーの位置変更や座席のクッション性の向上、メンテナンスパネルの開閉方式の改善など、細かな要望が形となることで、実際の作業効率と快適性が向上します。

こうした取り組みは顧客満足度を高めるだけでなく、製品のブランド価値を高めることにもつながります。

同時に顧客とメーカーの関係は単なる売買ではなく、パートナーとしての関係に近づくという利点があります。

この長期的な関係が積み重なるほど、顧客のロイヤルティは高まり、業界内での評価や認知度もますます向上していきます。

顧客セグメント

顧客セグメントは建設業者だけでなく、自治体や農業関連など幅広い分野に及びます。

【理由】

小型建機は狭い場所や軽作業に向いており、工事現場だけでなく除雪や園芸、災害復旧などさまざまな場面で利用されるからです。

自治体の場合は道路工事や緊急のインフラ修復など、小型で俊敏に動ける建機が必要なケースが多くあります。

また、農業分野では畑や果樹園の管理などで、土壌を傷めずに作業できる機械が求められるため、小型ショベルやローダーが役立ちます。

こうした多岐にわたる顧客セグメントに対して、それぞれの用途に合ったバリエーションを揃えることで、さらに顧客層を広げているのが同社の特徴です。

例えば、人里近い地域での工事や農地作業では騒音や排気ガスの問題が避けられません。

そこでエンジンの排ガス規制に対応した機種や騒音対策を施したモデルを開発するなど、現場環境に合った選択肢を提供してきました。

こうした柔軟なラインナップがあるからこそ、建設会社だけでなく幅広いユーザーが同社の機械を選ぶのです。

顧客セグメントの拡大によって、景気変動や業種特有の需給ギャップにも対応しやすくなり、リスク分散にもつながっています。

収益の流れ

収益の流れは製品販売が中心ですが、アフターサービスや保守点検、部品販売などの追加収益も重要な要素になっています。

【理由】

建機は定期的なメンテナンスが欠かせないため、購入後も長期にわたり支出が発生する構造だからです。

メーカーとしては、アフターサービスによって顧客との関係を維持・強化でき、さらに部品や修理サービスで継続的な収益を得られます。

製品販売においては、機種の多様化や地域別モデルなどを展開することで単価を上げる戦略も取りやすくなります。

特別仕様や追加オプションを選ぶ顧客も多く、そこからプラスアルファの利益が生まれます。

また、リースやレンタル市場にも対応しており、販売以外の形で機械を活用してもらう仕組みを提供することで、利用者層をさらに拡大させています。

こうした複数の収益チャネルは、建設需要の変動があっても安定した経営を続けることを可能にします。

同時に、海外市場では為替リスクも絡んでくるため、複数の収益源を持つことでリスクヘッジにもなっています。

結果としてグローバルに事業を広げながら、収益バランスを崩さずに成長し続けられる体制を構築しているのです。

コスト構造

コスト構造は主に製造コストと研究開発費が大きな割合を占めています。

【理由】

建機の品質を高めるには優れた設計と信頼性の高い部品が必要であり、これらにはまとまった投資が不可欠だからです。

研究開発費は新製品や改良品の開発、環境対応技術の導入などに使われ、同社の競争力を支える基盤となっています。

小型建機の電動化や排ガス規制対応など、最新の技術トレンドに追随するためにはR&Dへの継続的な投資が必要です。

一方、製品仕様の多様化により生産ラインの管理が複雑化していることもコスト増の要因のひとつです。

世界各地の規格やユーザーの要望に合わせて、微妙に異なるモデルを作る必要があるため、生産効率の維持が難しくなります。

しかし、国内外に生産拠点を配置し、現地生産を組み合わせることで輸送費や在庫コストを削減し、総合的なコストバランスを取っています。

これらの仕組みがなければ、小型機械の多品種展開を支えられなかったでしょう。

最終的には品質を犠牲にしない形でコストを抑える工夫を続けることで、競合他社との差別化を維持してきたのが同社の強みです。

自己強化ループ

同社の自己強化ループは、顧客からのフィードバックを製品開発にすばやく反映し、さらに品質と顧客満足度を向上させるサイクルが構築されている点にあります。

具体的には、新しい機種を導入した際や既存機種を改良した際、ユーザーの現場から改善案や感想を細かく集め、それを開発部門が次のモデルや製品更新プログラムに取り入れます。

こうすることで、「もっとこうなったらいいのに」という要望が短期間で実現されるため、ユーザーの満足度がさらに上がります。

さらに、こうしたユーザーの満足は口コミや評判を通じて別の潜在顧客へと伝わり、同社の製品を検討している企業や自治体が増えていく流れを生み出します。

結果として販売数が伸び、より多くの現場から新たなアイデアが集まるため、製品改良のサイクルがさらに活発化します。

この繰り返しが自己強化ループとなっており、単に新製品を売るだけでなく、アフターサービスや定期的なメンテナンスの場でもユーザーと密接にコミュニケーションを取ることが大きなポイントです。

そのうえ同社は海外ディーラーやパートナーを通じて現地の声も聞きやすい体制を整えているため、国や地域ごとに異なる要望にも迅速に応えられます。

ここで得られた知見やノウハウは全社的に共有され、新しい技術の開発や他エリアへの展開に生かされます。

最終的にはユーザー満足度が高まり、販売数増やリピーター拡大に結びつくという好循環が回り続けるのです。

このサイクルがしっかり回っていることが、同社の競争優位を強化する源泉でもあります。

採用情報

2026年度の新入社員の基本給(大学卒)は255,300円となっています。

平均勤続年数は10.4年で、月平均所定外労働時間は22.4時間ほどです。

さらに有給休暇の平均取得日数は12.4日で、入社3年後の定着率は93.7%という数字が示されています。

働きやすい環境を整備しており、小型建機の専門知識を深められる点も魅力です。

実際の採用倍率や詳細な休日数は年度によって変わる場合があるため、関心がある方は追加で会社説明会などの情報を確認してみると良いでしょう。

株式情報

同社の銘柄コードは6432です。

配当金に関しては具体的な金額が未公開となっており、投資家の関心が高いポイントでもあります。

1株当たり株価は市場の状況によって日々変動するため、証券取引所の公式情報をチェックするのがおすすめです。

建設機械セクターは海外市場や為替レートの影響を受けやすいので、株価の推移を追う際には世界的な建設需要やインフラ投資の動向も見逃せません。

未来展望と注目ポイント

今後は欧米だけでなく新興国市場や新たな用途への展開が見込まれています。

小型建機の需要は各国のインフラ整備だけでなく、農業や災害復旧の分野にも広がっています。

環境規制が厳しくなる地域では、電動化やハイブリッド化などの技術革新が必要になりますが、同社の研究開発力がここで活かされそうです。

すでに欧米で高まる排ガス規制や騒音対策への対応策として、エンジンの改良や低排出ガス仕様の開発を進めており、それを新興国向けにも展開していくことで一歩先を行く製品群を提供できる可能性があります。

同時に、IoTや遠隔操作などのデジタル技術を組み合わせた新たな小型建機の開発も視野に入れられています。

これらの取り組みは、人手不足や安全面の課題が深刻化する建設現場で特に注目を集めるでしょう。

安全対策や作業効率の向上に直結するため、導入を検討する企業や自治体が増えると考えられます。

小型建機は「狭い場所で使える」「燃費が抑えられる」「作業がしやすい」など多くの利点があり、これらが技術革新と合わさることで新しい市場を切り拓く可能性があります。

まさに成長戦略としてのポテンシャルが高く、今後のIR資料を通じてどんな具体策が示されるのか、引き続き目が離せない企業です。

コメント