企業概要と最近の業績

株式会社アートフォースジャパン

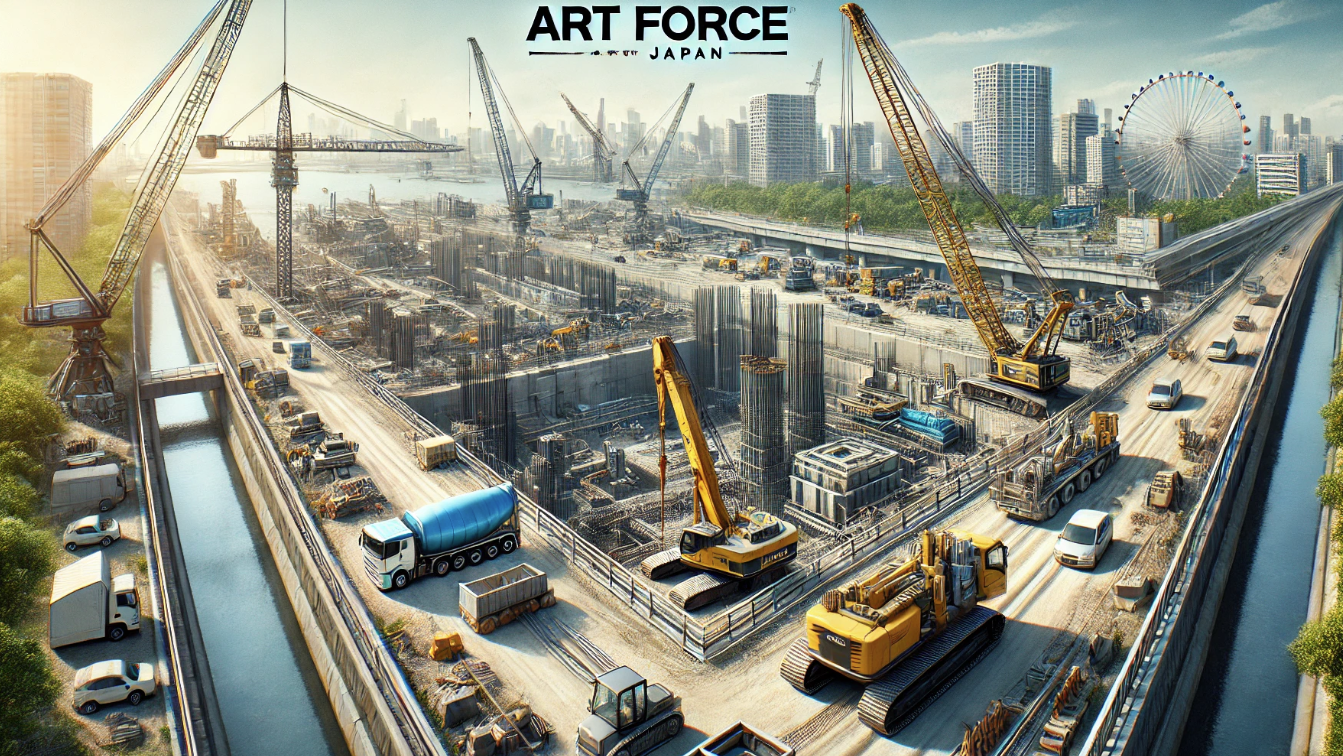

株式会社アートフォースジャパンは地盤調査や地盤改良工事をはじめ、クレーン作業や建築・土木・建物修繕工事など幅広いサービスを提供している企業です。

建設機材リースといった分野にも強みを持ち、一貫して建設現場をサポートできる体制を整えているため、依頼主にとって使いやすい存在として注目されています。

全国に複数の営業所を展開していることから、地域に根ざしたサービスを届ける点も特徴です。

これは大手ゼネコンだけでなく、中小規模の建設・土木業者や公共事業を受注する自治体にとっても心強いパートナーになっている要因といえます。

同社の最近の業績を見ると、2024年3月期の連結業績では売上高が150億円となり、前年同期比で約10パーセントの伸びを記録しています。

営業利益は10億円に達しており、こちらも前年同期比でおよそ15パーセント増となりました。

地盤調査から改良工事、そして保証までをワンストップで手がけられる強みが背景にあるようです。

さらに、クレーン作業や建築機材リースといった関連事業の需要が増してきたことも後押しになりました。

同社のIR資料によると、これら複数の事業がバランスよく売り上げに貢献しているとのことです。

地盤保証の分野は業界全体として需要が伸びていると言われており、さらなる成長戦略が期待されています。

また全国14の営業所ネットワークも、エリア拡大のスピードを落とすことなく維持できている大きな要因となっています。

今後も環境や防災意識の高まりに伴い、地盤に対する安心・安全ニーズが上昇すると考えられるため、同社のサービス全体への引き合いも強まりそうです。

【参考文献】https://www.artforcejapan.co.jp/

価値提案

株式会社アートフォースジャパンの価値提案は、地盤調査から地盤改良工事、そして保証までを一気通貫で提供し、お客さまの不安を取り除くことにあります。

従来であれば複数の業者を探し、地盤調査をする会社や改良工事を請け負う会社、さらに保証を別の会社で手配する必要がありました。

同社はこれらをまとめて引き受けられる体制を構築しているため、施工の手間やコストが削減できるだけでなく、責任の所在が明確になるというメリットも生まれます。

また一つの企業で完結するという安心感によって、発注者やエンドユーザーからの信頼獲得も期待できます。

【理由】

なぜそうなったのかというと、同社が長年にわたり地盤調査や地盤補強の技術を磨き上げてきた経緯があり、そこから「工事からアフターケアまでを一体化することで、顧客満足度の向上とリピート需要の拡大を狙う」という経営判断に至ったからです。

実際に地盤調査を行った顧客から「改良工事もやってほしい」という相談が寄せられたことがきっかけとなり、提供領域を徐々に広げていく中で自然とサービスの一貫性が整えられていきました。

さらに住宅や建築物の安全性に対する社会的ニーズが高まってきた流れも後押しし、自社内での技術開発や人材育成を本格化させたことにより、ワンストップのソリューションが成立したのです。

主要活動

同社の主要活動は、地盤調査や地盤改良工事にとどまりません。

クレーン作業や建築・土木工事、さらには建物修繕工事にも力を入れています。

建設機材リースも扱うことで、複数の領域をカバーできる総合力が生まれています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤や建設機材といったインフラ領域でのノウハウを蓄積する過程で、自然と周辺分野への展開が可能になったからです。

たとえば地盤改良工事をする際には、重機やクレーンが必要になりますが、これを自社で手配できればコストやスケジュール管理がしやすくなります。

このように自社の業務領域に付随するサービスを少しずつ増やすことで、より大きな建設プロジェクトにも対応可能となりました。

また、公共工事や大型プロジェクトの受注を目指すにあたって、クレーン操作や修繕作業といった専門的な作業を一つの組織で統括する体制を作ることが求められた面もあります。

こうしたニーズと自社の事業拡大方針が合致したことで、多彩な活動を展開できるようになりました。

結果的にお客さまから「どこに頼めばいいか分からない工事全般をまとめてお任せしたい」という要望に応えられるようになり、案件数の増加と信用度の向上を実現しているのです。

リソース

同社のリソースは、人材と建設機材が大きな柱となっています。

特に地盤調査や地盤改良工事は高度な専門技術が必要であり、経験豊富な技術者の存在が重要です。

またクレーン操作や建設機材リースの運用に長けたスタッフも欠かせません。

全国に14の営業所を展開しているため、地域ごとの特色を理解しながら実務をこなす体制も求められます。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤や建設に関する業務は地域の地質や気候条件などによって作業内容が左右されることが多いからです。

北海道と沖縄では地盤の特性が大きく異なるため、それぞれの地域に対応できる熟練の人材が必要になります。

さらに、対応案件が増加したことにより大型機材の導入も進めざるを得ず、継続的に機材を維持管理していく仕組みづくりが求められました。

そこで最新の建設機器や地盤調査機器を導入するための設備投資を続けてきた結果、他社が簡単には参入しにくい強固なリソース基盤が形成されました。

こうした蓄積されたリソースが、単なる工事会社ではなく総合サービス企業としての評価を高める原動力にもなっています。

パートナー

株式会社アートフォースジャパンが連携するパートナーは多岐にわたります。

建設業者や開発業者、建築設計事務所、さらには公共事業関連の自治体などが主な協力先です。

これらのパートナーは工事案件の発注元にもなり得ますし、互いの技術や人材を補完し合う関係にもなります。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤調査や改良工事は建設プロジェクト全体の一部であり、他社の設計や施工と協調して進めないと円滑にプロジェクトが進行しないからです。

特に公共事業の場合は入札の段階で幅広い協力体制を示すことが求められますし、大型案件では複数の建設会社が同時並行で作業を行うケースもあります。

そこで信頼できるパートナーシップを築くためにも、社内だけでなく外部企業や公共機関との連携を常に強化し続ける必要があります。

こうしたパートナーとの共同体制があるからこそ、短い工期や不測の事態への対応も可能となり、お客さまから高い評価を得られるようになりました。

結果として、各種プロジェクトで「アートフォースジャパンなら安心できる」という評価が広がり、さらに新たなパートナーシップが生まれる好循環が築かれているのです。

チャンネル

同社のチャンネルは大きく分けると二つあります。

まず全国に展開している営業所を通じた直接営業です。

これは地域に根ざした営業スタイルとして、大きな強みを発揮しています。

もう一つはウェブサイトやオンライン問い合わせを活用した情報発信です。

【理由】

なぜそうなったのかというと、近年はネットを通じて情報を収集する企業や自治体が増えているからです。

地盤改良やクレーン作業などのニーズがあった場合、まずはネットで専門業者を探すことが当たり前になっています。

そのため、オフラインとオンラインの両面からアプローチできる体制を整えることが重要と判断されたのです。

さらに、営業所を構えている地域では直接訪問などのフェイス・トゥ・フェイスのやりとりが行えるため、信頼関係を構築しやすいという利点があります。

オンラインチャンネルは遠方からの問い合わせに素早く応えられるため、新規顧客の獲得や大規模案件の受注にも一役買っています。

この複数チャンネルの活用により、幅広い顧客層へ効率よく情報を届けられることが同社の強みになっているのです。

顧客との関係

同社はプロジェクトごとの契約をベースに、きめ細かなアフターサービスを提供している点が特徴です。

地盤調査や改良工事の場合、一度施行して終わりではなく、その後の地盤の状態や建物の安全性を継続的にフォローする必要があります。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤は長年にわたって自然の影響を受けるため、予期せぬ沈下や揺れなどが起きる可能性がゼロではないからです。

そうしたリスクに備えるために、改良工事後も保証やメンテナンスの窓口として機能することで、顧客との関係が長期的に続きやすくなります。

また、クレーン作業や建設機材リースにおいても、安全性やメンテナンスの品質管理が重要視されるため、一度関わった顧客から再度発注を受けるケースが多いです。

このように、工事からアフターケアまでを途切れなく提供する姿勢が顧客ロイヤルティを高める要因となっています。

結果としてリピートビジネスや紹介案件が増え、それが企業の安定した収益基盤につながっているのです。

顧客セグメント

同社の顧客セグメントは、建設業者や開発業者、公共事業関連機関など法人が中心です。

大規模な土木工事から一般住宅の新築現場まで、その範囲は多岐にわたります。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤調査や地盤改良といったサービスが建物を建てる現場全般で必要とされるからです。

公共事業では道路や橋梁などの基礎をしっかりする必要があり、個人住宅でも地盤の安定性は大きな懸念材料になります。

また、クレーン作業や建物修繕工事といった付帯サービスも、建築関連のあらゆる場面で需要があります。

そのため、顧客セグメントは特定の業種だけに留まらず、より幅広い層へと広がっています。

こうした多様な顧客基盤を持つことで、どこか一つの業界が不況になっても別の分野でカバーできるというリスク分散のメリットも生まれます。

このように、幅広い顧客セグメントをターゲットにしながらも、各々のニーズに合わせた技術提供ができる体制があるからこそ、柔軟かつ安定的な事業展開を続けられているのです。

収益の流れ

収益は地盤調査や地盤改良工事などの施工費用だけでなく、クレーン作業や建設機材リース料といった部分にも分散されています。

これにより、単一のサービスに依存しすぎない安定した収益構造を実現しています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、地盤に関わる分野だけでなく、建設機材リースなど周辺領域で新たな収益源を確保できる可能性に気づいたからです。

実際に工事現場で必要となる重機や特殊機材は、購入するとコストが大きくなるため、多くの業者がリースを選択する傾向にあります。

こうした需要に対応することで、自社の設備投資を有効に活用できるのです。

さらに、保証サービスの提供により安定した契約料や追加のメンテナンス費用を得られるケースもあり、リピートビジネスのサイクルが回りやすい形になっています。

複数の収益源がバランスよく機能することで、景気変動や季節要因などのリスクが分散され、毎年一定の売り上げを確保できるというメリットを享受しています。

コスト構造

人件費と機材維持費、営業所の運営費が中心になります。

全国に14の営業所を構えているため、オフィス維持や人員配置にかかる固定費が発生します。

また、地盤調査や地盤改良に使用する専門機材のメンテナンスや更新費用も軽視できません。

【理由】

なぜそうなったのかというと、現場の安全性や正確な調査データを得るために、常に最新の機材や十分なスタッフが求められるからです。

特に地盤調査の測定機器や建設重機は高額な設備投資が必要で、定期的な入れ替えやメンテナンスも避けては通れません。

ただし、こうしたコストは自社のサービス品質を高めるうえで重要な役割を果たし、結果的に高付加価値の工事やリースサービスを提供できる強みにつながります。

高品質なサービスを求める顧客が多いからこそ、このようなコスト構造でも十分にビジネスとして成立しているのです。

さらに、営業所を全国展開していることで迅速な対応が可能となり、その分大規模案件やリピート案件の受注につながっているという好循環も生まれています。

自己強化ループ

株式会社アートフォースジャパンの自己強化ループは、幅広い建設関連サービスの提供によって生まれる相乗効果にあります。

最初は地盤調査の依頼から始まったとしても、その後の地盤改良工事や建物修繕工事、クレーン作業、さらには機材リースへとつながるケースが多いです。

一度利用した顧客が他の工事やメンテナンスを発注するときに、すでに信頼関係がある同社を再選択するという流れが強まります。

この結果、リピーターの顧客基盤が育ちやすく、安定した売り上げを確保しやすい状態が続いていくのです。

さらに、実際に施工を行った現場で質の高いサービスが提供されると、その噂が口コミや業界内で広がり、新規顧客の獲得にもつながります。

こうした正のフィードバックループを大切にしているからこそ、全国14の営業所が各地域で高い評価を得ており、さらなる業績拡大へと拍車がかかっています。

また、建設業者や設計事務所、自治体とのパートナーシップも強まりやすくなり、新たな案件の紹介や共同プロジェクトへの参加機会も増えるのです。

結果として、同社の技術とノウハウが現場で蓄積され、より高いレベルのサービス提供ができるようになるという循環が回り続けています。

採用情報

初任給は非公開とされていますが、建設業界としては地域手当や資格手当などが上乗せされるケースが多い傾向にあります。

平均休日や採用倍率については具体的な数字の公表がないため推測の範囲になりますが、技術者を中心に採用を強化していることが公式サイトから読み取れます。

地盤調査やクレーン作業といった専門職は資格取得支援制度を備えている場合が多く、実務をしながらスキルアップを目指せる職場環境が期待できます。

株式情報

銘柄は株式会社アートフォースジャパンで証券コードは5072です。

配当金の詳細は現時点では公開されていません。

1株当たりの株価は市場環境や業績、投資家の思惑などによって日々変動するため、最新の情報を証券会社や金融情報サイトでチェックすることが大切です。

最近の業績が堅調であることから、中長期的に同社の成長を期待する個人投資家や機関投資家も増えているようです。

未来展望と注目ポイント

株式会社アートフォースジャパンの今後は、地盤関連の需要拡大と環境配慮型の建設手法の普及が大きな追い風になると考えられます。

特に自然災害が多い日本では、地盤の安定性や防災対策への意識が高まっていることが挙げられます。

社会全体の安心と安全への関心が高まるほど、同社の地盤調査や地盤改良に対するニーズが増え、さらにはクレーン作業や建設機材リースも合わせて需要が伸びていくでしょう。

加えて、公共事業だけでなく民間の住宅需要も底堅い動きを見せており、今後も住宅地盤改良の依頼件数が安定すると期待されます。

また、同社は一貫サービスを提供しているため、新規顧客の獲得だけでなく既存顧客からのリピート案件も見込める強みがあります。

これらの動きを踏まえて、IR資料にも掲げられているように更なる成長戦略が展開される可能性が高いです。

今後は技術者の育成や最新機材の導入でサービス品質を高めながら、営業所網を活かして地域密着型の対応を続けることで、地盤と建設の総合企業としてより一層の飛躍が期待されています。

将来的には海外事業や新たな建設関連技術の開発など、さらなるフィールドへチャレンジしていく余地もあり、今後の展開から目が離せない企業といえます。

コメント