会社概要と最近の業績

株式会社テイン

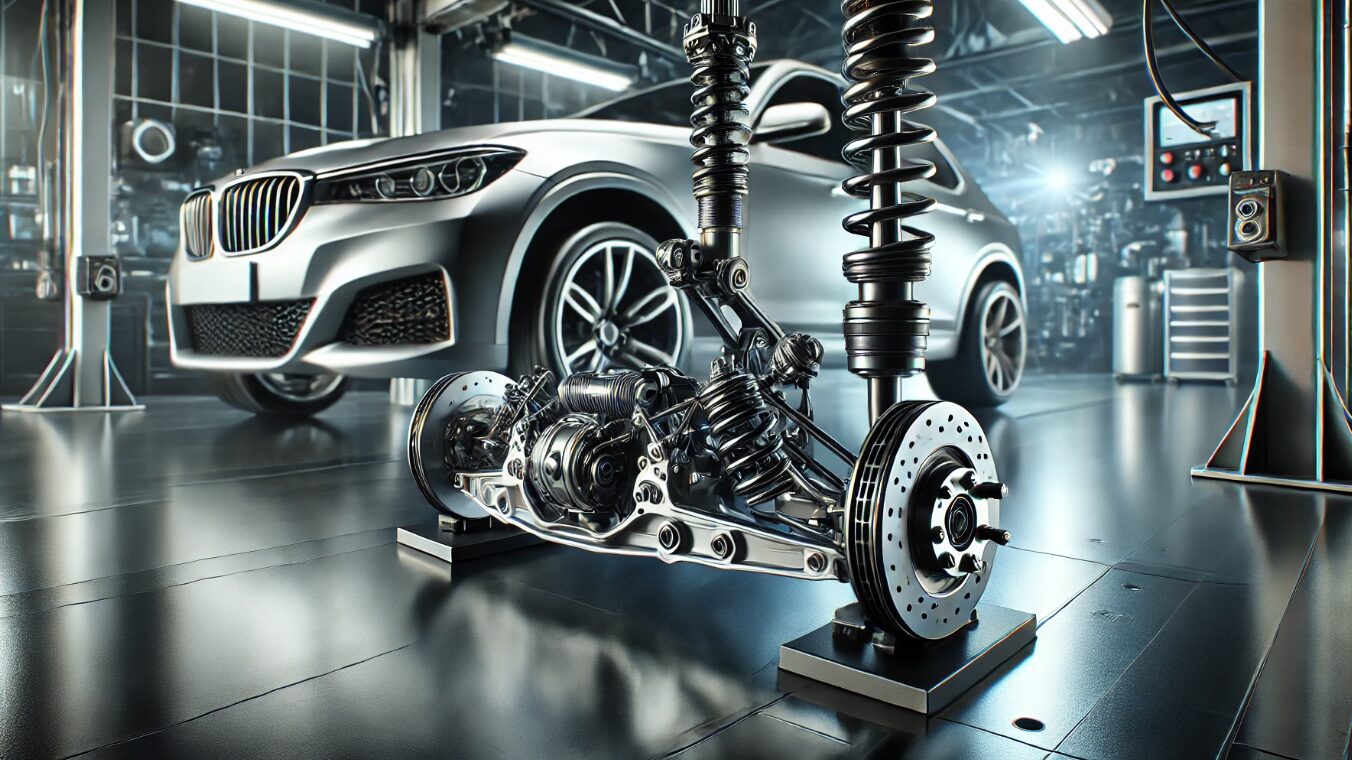

株式会社テインは、自動車のサスペンションを専門に開発・製造しているメーカーです。

特に、車高や乗り心地を調整できるアフターパーツ(後付け部品)のショックアブソーバやスプリングを主力としています。

モータースポーツの世界でも高い評価を得ており、その緑色の製品は「テイングリーン」として世界中のクルマ好きに知られています。

日本国内だけでなく、北米や欧州、アジアなどにも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。

2025年8月9日に発表された2026年3月期第1四半期の連結決算によりますと、売上高は19億3,900万円となり、前年の同じ時期と比較して11.2%の増収となりました。

これは、北米やアジアといった海外市場で販売が好調に推移したことが主な要因です。

利益面では、この増収効果に加えて円安が追い風となり、仕入価格の上昇分を吸収しました。

その結果、営業利益は3億3,800万円で前年の同じ時期に比べて22.9%増、経常利益は3億9,600万円で22.6%増と、増収増益を達成しています。

親会社の株主に帰属する四半期純利益は2億8,700万円で、前年の同じ時期から25.3%増加しました。

【参考文献】https://www.tein.co.jp/

価値提案

株式会社テインはモータースポーツで培った高性能かつ信頼性の高いサスペンションを提供しています。

車高調整や減衰力の調整など、多様なニーズに合わせて製品を設計しているため、幅広いユーザーが思い通りの走行感覚を得られるのが魅力です。

これによりレース仕様からストリートまで対応できる製品群を実現しており、車好きにとっては「走りを変える」明確な価値が存在します。

【理由】

なぜこのような高品質路線を選んだ背景には、モータースポーツの過酷な環境で鍛えられたノウハウがベースにあり、それを市販品にフィードバックすることで差別化を図る狙いがあります。

ユーザーは信頼できるブランドとしてテインを選び、同社も高い技術力をアピールすることでビジネスモデルを確立してきました。

主要活動

同社の主要活動はサスペンション製品の企画、開発、製造、販売、そして品質管理です。

特にモータースポーツから得られるテストデータや設計技術を最大限に活かし、実車テストやレース参戦を通じて得た知見を製品開発に取り込んでいます。

試作品を作り上げる段階でも細かな調整と試験を繰り返し、必要に応じて部品形状や材料を変更するなど、地道な改良作業が常に行われるのが大きな特徴です。

【理由】

なぜこれほど開発にこだわるかというと、一度製品化したサスペンションが高い評価を得れば、ブランド力と売上の向上に直結するからです。

結果としてユーザーのリピート購入やモータースポーツ界隈での信頼を積み上げることにつながっています。

リソース

高い専門性を持つエンジニアやモータースポーツ経験者など、人材が最重要リソースとなっています。

レースから得られるリアルなフィードバックを設計に活かすには、実際の走行特性や車両挙動を正確に理解できる知識が必須です。

さらに、最新鋭の製造設備や試験装置を用意することで、微細なチューニングや品質検証を可能にしている点も重要なリソースといえます。

【理由】

なぜこうした人材と設備に重点を置くのかというと、高度なカスタムや特殊な車種への対応が求められる場面が多く、汎用的な生産技術だけでは競合他社との差別化が難しくなるからです。

この人材と設備の掛け合わせによって、高付加価値製品を安定して市場に送り出せる仕組みを築いています。

パートナー

国内外の自動車メーカーや部品供給業者、販売代理店などが重要なパートナーとなっています。

自動車メーカーへの納入ルートを確保することで大口契約が期待できますし、海外代理店を通じた販路拡大は売上増加にも寄与します。

【理由】

なぜパートナーシップが大切かといえば、サスペンション単体だけではなく車両全体のチューニングやアフターサポートが求められるからです。

メーカーとの共同開発や部品サプライヤーとの協力関係を強めることで、製品性能の向上やコスト削減を同時に実現し、顧客満足度をさらに高めることができるのです。

チャンネル

同社は自社ウェブサイトやオンラインショップ、そして国内外の販売代理店を活用しています。

オンラインショップでは気軽に製品を比較検討できるため、個人ユーザーにも親しみやすい仕組みが整っています。

販売代理店を通じて専門店や整備工場と連携することで、取り付けや調整を含めたサービス提供がスムーズになります。

【理由】

なぜ複数のチャンネルを使うのかというと、サスペンション選びには製品説明やアフターサポートが欠かせないためです。

店舗や整備工場が間に入ることで、ユーザーが安心して相談・購入できる環境を作り出している点が大きなメリットといえます。

顧客との関係

カスタマーサポートや製品保証の充実だけでなく、ユーザーコミュニティやイベントなどを活用して、ファンとの関係を深めています。

特にモータースポーツイベントやデモ走行会などで顧客と直接交流することで、リアルな声を開発に反映しやすくなっています。

【理由】

なぜこうした取り組みが継続されるのは、サスペンションのような精密部品は実際に使った際の体感やフィーリングが非常に重要だからです。

ユーザーの声を真摯に受け止め、それを製品改良に活かすことで、信頼関係をより強固にしています。

顧客セグメント

主に自動車愛好家、モータースポーツに参加するユーザー、そしてカスタムカーを楽しむ方々が中心となります。

車の性能を向上させたいという意欲が強いため、高品質で調整幅が広いサスペンションの需要が高いのです。

【理由】

なぜこの層をターゲットにしているのかといえば、レース用からストリート用までの幅広いラインナップを用意することで、ニッチながらも確実な収益を上げられる市場を狙っているからです。

また最近では電動車への対応や快適性重視のユーザー増加を踏まえ、さらなる拡張も視野に入れています。

収益の流れ

メインとなるのは自動車サスペンション製品の販売ですが、アフターサービスや部品販売も重要な収益源です。

特にスポーツ走行などで頻繁にメンテナンスが必要になるユーザー層に対しては、追加のパーツや点検費用などの収益機会があります。

【理由】

なぜこうした構造が成り立つのかというと、性能にこだわるユーザーほど定期的なケアや交換を求める傾向が強く、一度信頼を得たメーカーの商品をリピート購入しやすいからです。

このサイクルを維持することで安定的な収益を確保しているのです。

コスト構造

研究開発費や製造コスト、販売・マーケティング費用が主なコスト項目です。

特にモータースポーツで培った技術をフィードバックするには、レース活動や実車テストのための費用がかかります。

【理由】

なぜそこにコストをかけるのかといえば、高度な知見を得られることで製品の性能を飛躍的に高められ、ブランドイメージを強化できるからです。

こうした活動が結果的に顧客から高い評価を得て、売上に直結するという好循環を生み出すため、投資を惜しまない姿勢をとっています。

自己強化ループ

同社ではモータースポーツの経験やイベントで得た走行データを製品開発に活かし、より高性能なサスペンションを生み出しています。

これがユーザーから高評価を得ると売上が伸び、さらなる研究開発に投資できるようになります。

その結果、新技術や新素材を活用した新製品が誕生し、さらに多くのユーザーを惹きつけるという正の循環を形成しているのです。

また、レース参戦での実績が企業イメージを高め、顧客とのつながりが深まることでコミュニティが活性化します。

ユーザー同士が情報交換を行い、新しいセッティングや改良に関するフィードバックが集まるため、次の開発フェーズでの精度が一段と高まります。

このようにレースシーンと製品開発、そしてユーザー満足度の向上が互いに作用し合い、同社のビジネスモデルがますます強固になる仕組みとなっています。

採用情報

製造業務職(正社員)の初任給は月給20万3,300円からとなっています。

平均休日や採用倍率については詳しい情報が開示されていませんが、モータースポーツやカーパーツに興味のある人材が多数応募していると予想されます。

製造から開発まで幅広い業務に携われる可能性があるため、自動車関連の知識を深めたい方には魅力的な職場といえます。

株式情報

同社は東証スタンダードに上場しており、銘柄コードは7217です。

配当金や1株当たりの株価に関する情報は公開されていない部分が多いものの、IR資料などを通じて業績や財務状況を把握することができます。

株式投資の観点からは、自動車業界の動向や電動化の流れを見極めながら、サスペンション技術の将来性を注目するのがポイントになるでしょう。

未来展望と注目ポイント

自動車産業は電動化や自動運転技術の普及により、大きな変革期を迎えています。

その中で株式会社テインが培ってきたサスペンション技術は、快適性と走行性能を追求するうえで引き続き重要な要素となるはずです。

電気自動車の重量や車両構造に合わせた新たなサスペンション技術の開発は、今後さらに需要が高まると考えられます。

また、モータースポーツでの実績とそこで得られる豊富なデータを用いて、将来的には新素材の研究や高度な制御技術を組み込んだサスペンション開発にも力を注ぐ可能性があります。

こうした動きが具体化すれば、同社はより幅広い市場で存在感を発揮し、さらなる成長を遂げることが期待できます。

サスペンションというニッチな領域であっても、世界規模での部品供給やユーザーコミュニティ形成といった観点から見ると、まだまだ拡大の余地は大きいでしょう。

今後の事業展開や製品ラインナップにもぜひ注目してみてください。

コメント