企業概要と最近の業績

三菱食品株式会社

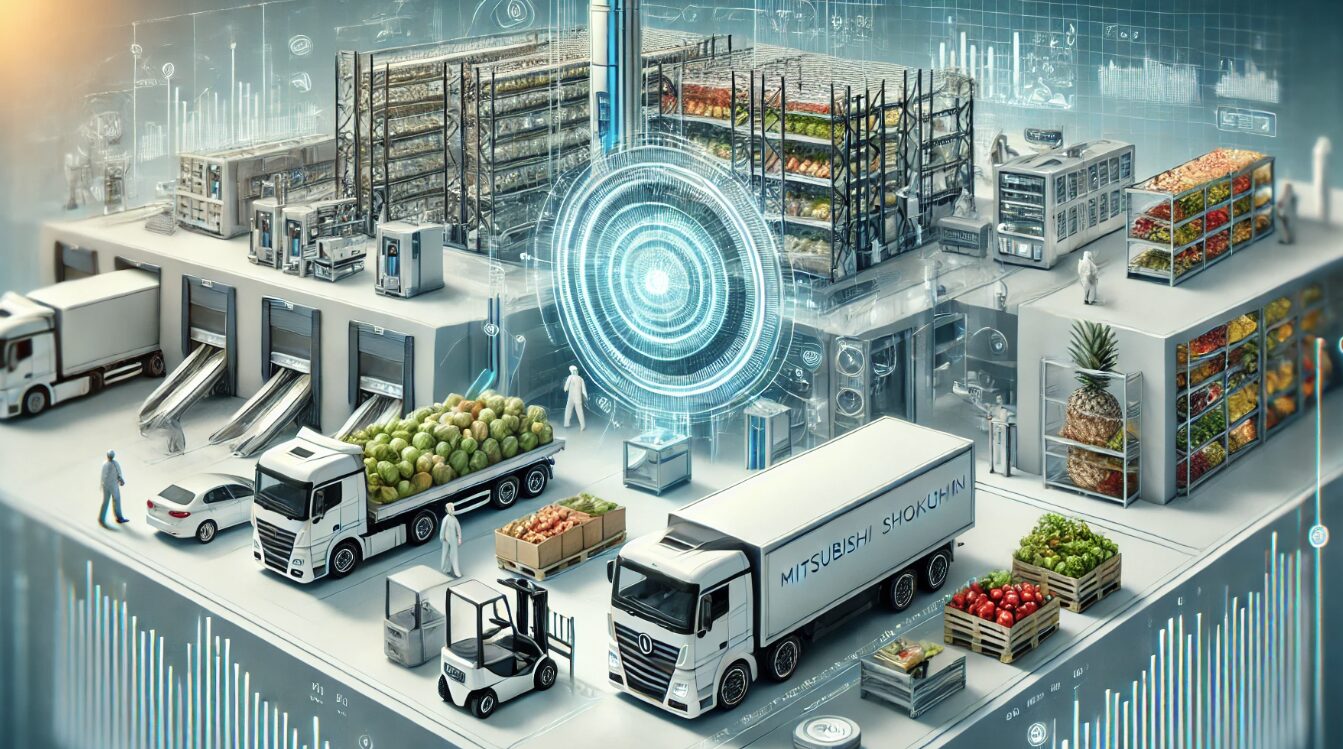

三菱食品は、日本の食を支える国内最大手の総合食品商社です。

国内外の加工食品、低温食品(冷凍・チルド)、酒類、菓子などを幅広く取り扱い、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどへ商品を供給しています。

メーカーと小売業をつなぐ中間流通の役割に加え、商品の企画・開発や、高度な物流機能の提供も行っています。

同社は、上場企業である三菱商事株式会社の中核事業会社の一つです。

三菱食品を事業会社とする、親会社の三菱商事のコンシューマー産業グループの2026年3月期第1四半期の業績は、前年度にコンビニエンスストアのローソンが持分法適用会社へ移行した影響などを受けました。

しかし、食品の流通や販売は底堅く推移しました。

生活者のニーズに対応した商品供給や、効率的な物流体制の構築に引き続き取り組んでいます。

価値提案

三菱食品は、多種多様な食品や飲料を安定供給することが強みです。

全国的な物流ネットワークとデジタル技術で、スピーディかつ幅広いニーズに応えています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、大手コンビニやディスカウントストアなど、多頻度かつ多品目の配送を必要とする取引先の要求に応えるためです。

豊富な品ぞろえや物流効率が重要視され、顧客が求める商品を間違いなく届ける仕組みづくりが進められました。

主要活動

メーカーなどから商品を調達し、全国の拠点を介して小売店などに卸すのが基本的な活動です。

その中で、物流管理の最適化、在庫コントロール、さらには売場づくりの提案など、付加価値の高いサービスを提供しています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、食品は消費期限など管理の難易度が高く、在庫の最適化が重要だからです。

需要データの解析や自動発注システムを取り入れることで、ロス削減とコスト圧縮を実現する必要がありました。

リソース

全国的な流通拠点や運送網、食品に精通した専門スタッフ、そしてデジタルプラットフォームが三菱食品の強力なリソースです。

【理由】

なぜそうなったのかというと、食品流通で品質管理は不可欠であり、低温流通網や専門人材を配して管理体制を強化してきたからです。

競合他社との差別化を図るためにデジタル技術へ投資し、需要予測や流通経路の最適化を進めることで、大量かつ安定的な供給を可能にしています。

パートナー

食品メーカー、小売店、物流企業、IT関連企業など、多様な業種とパートナー関係を築いています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、新たな商品提案や売場提案を行うためには、メーカーとの情報共有や小売店との連携が欠かせないからです。

効率を高めるために物流企業やIT企業と協業し、より高度なサプライチェーン管理を目指しているのです。

チャンネル

主なチャンネルはコンビニエンスストアやディスカウントストア、業務用ルートなどです。

オンラインでの取り引きも進めており、発注から納品までをスムーズに行えるデジタルプラットフォームを活用しています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、消費者の生活スタイルが多様化する中で、コンビニなどの小売業態への即時配送や、飲食店などの業務用需要への対応が求められるからです。

実店舗とデジタル両面のチャンネルを強化する必要があったのです。

顧客との関係

取引先とは綿密なコミュニケーションを図り、売場のレイアウト提案や商品構成のアドバイスも行っています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、卸売業は単に商品を売るだけでは差別化が難しいからです。

より深く顧客の課題を把握し、売上拡大につながるアイデアを提供することが重要になっています。

コンビニなどでは商品の入れ替えが激しいため、リアルタイムで需給を把握し、適切に提案できる仕組みを整える必要がありました。

顧客セグメント

主に小売業と外食産業が対象で、その中でもコンビニエンスストアやディスカウントストアへの供給が大きな比率を占めています。

【理由】

なぜそうなったのかというと、食品市場は消費者ニーズの多様化が進み、小売店の形態も変化したからです。

コンビニやディスカウントストアのように「短時間で多くの商品を売る」店舗が台頭し、卸売企業としても迅速かつ多品種な納品能力が求められました。

こうした需要に対応することで、得意先が増えてきたのです。

収益の流れ

主に取り扱う商品の卸売から発生する売上が中心です。

【理由】

なぜそうなったのかというと、従来の卸売は大量仕入れと大量納品による差額が収益源でしたが、現在ではサービス付加による手数料やコンサルティング的な活動から利益を得るケースが増えているからです。

幅広い仕入れチャネルを確保しながら、販売先へのサポートを行うことで、安定した収益を獲得しています。

コスト構造

商品の仕入れコストや全国への物流コスト、人件費、システム投資費用などが主なコストとなります。

【理由】

なぜそうなったのかというと、物流網の強化は売上拡大に直結するものの、燃料費や人件費、設備投資が増える要因にもなるからです。

デジタル化を推進するためにもシステム開発や運用コストが発生しますが、これらの投資は需要予測の精度アップや業務効率化による利益率向上を見込めるため、積極的に行っているのです。

自己強化ループ

三菱食品ではデジタル技術の導入によって在庫管理や物流の効率化を実現し、コストを削減するとともに高い利益率を確保しています。

この高い利益率によって生まれた余力を、さらに新しいシステムへの投資や物流網の整備に振り向けることで、業務効率をいっそう高めるという好循環を築いています。

コンビニやディスカウントストアといった小売業との連携が強化されるほど、流通量が増え、データも豊富に蓄積されます。

その結果、需要の読みがより正確になり、適切なタイミングで適切な場所に商品を供給する精度が上がります。

このような積み重ねが、会社の成長と顧客満足度の向上につながり、フィードバックループとして機能しているのです。

採用情報

三菱食品の初任給や平均休日、採用倍率といった情報は公開されていません。

新卒・中途ともに採用ページでエントリーを受け付けていますが、具体的な数字は公式サイトでも確認できない状況です。

応募を検討している方は説明会や担当者への問い合わせなどで、詳細を確かめる必要があります。

食品業界でのキャリアを目指す人にとっては、物流や商流を総合的に学べる環境が整っている企業と言えそうです。

株式情報

三菱食品の銘柄コードは7451で、2024年3月期には160円の年間配当金を実施しています。

株価に関しては常に変動するため、最新の数値は公式サイトの株価情報などで確認するのが良いでしょう。

業績の拡大に伴い、投資家からの注目度も高まりやすい銘柄とされています。

食品関連セクターの中でも、卸売業という安定したビジネスを展開している点が魅力です。

未来展望と注目ポイント

三菱食品は今後も成長戦略として物流やデジタル投資を強化し、さらなる業務効率アップとコスト削減を図る見通しです。

社会全体で健康志向や時短ニーズなどが高まっているため、新しい商品カテゴリーを開拓する可能性もあります。

さらにコンビニやディスカウントストアといった小売各社との結びつきが強まれば、その分だけデータ活用の範囲が広がり、より正確な需要予測や売場提案が実現できるでしょう。

こうした取り組みの蓄積が、業績の底上げにつながるだけでなく、新たなサービス領域を生み出す可能性も秘めています。

食品流通は景気の波に比較的左右されにくい部分があり、安定した企業運営が期待できますが、近年は物流コストや人件費が上昇しているため、そこをどうクリアしていくかも注目ポイントです。

デジタル技術の導入に積極的な三菱食品だからこそ、効率化と新しいビジネスチャンスの創出を両立できるのではないでしょうか。

今後もビジネスモデルやIR資料をチェックしながら、さらなる飛躍に期待したいところです。

コメント