企業概要と最近の業績

児玉化学工業株式会社

2025年3月期の通期業績についてご報告します。

当期の売上高は245億2,300万円となり、前の期と比較して0.8%の増加となりました。

しかし、営業利益は1億4,000万円の損失となり、前の期の4億4,500万円の利益から赤字に転落しました。

経常利益は1億1,100万円の損失、当期純利益は7億8,700万円の損失となり、いずれも赤字という結果になりました。

売上が微増となった背景には、国内の自動車生産が回復基調にあったことや、住宅設備関連の需要が堅調だったことがあります。

一方で、利益面での赤字転落は、原材料やエネルギー価格の高騰が続いたことに加え、海外事業、特に北米や中国での業績が悪化したことが主な要因です。

海外での自動車生産の落ち込みやコスト競争の激化が、収益を大きく圧迫しました。

価値提案

児玉化学工業は樹脂加工の設計から製造・販売に至るまでワンストップで対応できることを大きな強みとしています。

特にモビリティ分野では車両の内外装部品を一貫して受託し、品質管理を含めて効率よく提供できる点が高く評価されています。

住宅設備や医療機器においても、樹脂加工による軽量化とデザイン性の両立を実現し、顧客の多様なニーズに応えることで独自のポジションを確立しています。

【理由】

なぜそうなったのかという背景には、長年培ってきた樹脂成形技術の蓄積だけでなく、多角化戦略を通じたノウハウの共有があると考えられます。

自動車部品の精密加工で得た高品質基準を他分野へ横展開し、顧客満足度を高める仕組みづくりが、同社の価値提案を高いレベルで支えているのです。

主要活動

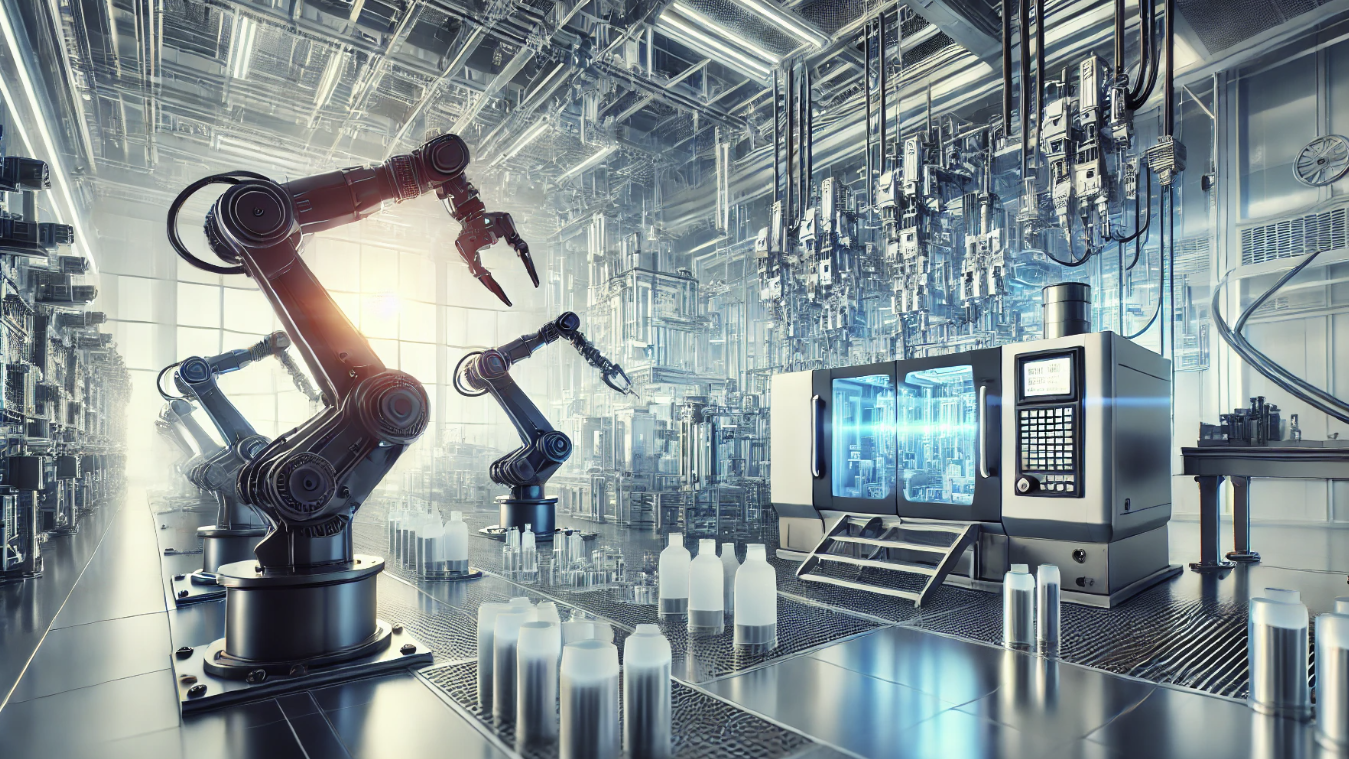

主要な活動は樹脂製品の設計、加工、加飾、組立までの一貫生産体制です。

これにより顧客企業は複数の外注先を管理する手間を削減でき、品質や納期の面でのメリットが得られます。

モビリティだけでなく、住宅設備や医療向けに加飾や特殊加工技術を投入することで付加価値を高めています。

【理由】

同社が早い段階から樹脂加工の自動化設備に投資し、人員配置や工程管理を効率化してきたことが大きいです。

開発から量産までをシームレスに行う体制を整えた結果、安定した生産力を背景に複数の業界への展開を可能にしたと考えられます。

リソース

最大のリソースは独自の樹脂加工技術と、それを裏付ける特許技術の存在です。

さらに国内外に複数の生産拠点を持ち、顧客企業のニーズに応じて柔軟に生産調整ができる点も大きな強みとなっています。

【理由】

なぜそうなったのかを探ると、長年にわたって技術開発に力を入れてきた企業風土と、海外進出によるコスト競争力強化が背景にあるといえます。

特に近年は医療やIT分野でも通用する高精度の樹脂加工技術が評価され、さらに研究開発投資を続けることでリソースを拡充してきたのです。

パートナー

主なパートナーとしては自動車メーカー、住宅設備メーカー、医療機器メーカーなどが挙げられます。

自社で一貫して樹脂加工を行う一方、製品設計の初期段階から仕様をすり合わせることで、納入先企業との強固なパートナーシップを築いています。

【理由】

自動車や住宅設備などの分野では品質基準が厳しく、設計段階から信頼関係を築くことが重要だからです。

また、医療分野やIT分野においても安全性や精度が求められるため、開発段階から共同研究を行うケースが増えています。

このように多業界とのコラボレーションを深めることで、新たなビジネスチャンスを獲得しています。

チャネル

児玉化学工業は主に直接営業とオンラインを通じた情報発信で受注を獲得しています。

自動車や住宅設備のような大規模案件では既存の取引関係を維持しつつ、新規分野への進出の際は展示会やウェブサイトなどで技術力をアピールするケースが多いようです。

【理由】

なぜそうなったのかという背景には、大手メーカーを対象とした長期契約と、新興企業を対象としたスポット的な案件との両立を図っていることが挙げられます。

特に医療やIT分野への参入を強化する中で、オンラインチャネルを活用することで認知度向上に取り組んでいると考えられます。

顧客との関係

同社の特徴は受託生産を通じた長期的なパートナーシップを重視するところにあります。

樹脂製品は設計や加工方法が複雑化しやすく、完成品の品質はサプライヤーの技術力に大きく依存します。

そのため顧客企業としても安定した品質と納期を確保できるメーカーを望む傾向が強く、児玉化学工業は一貫体制と高い品質管理体制で信頼を勝ち得ています。

【理由】

なぜそうなったのかを考えると、長年にわたる自動車部品の受注経験がベースになっているといえます。

安全性や耐久性が厳しく問われる業界での実績が、他の業界においても安心感を与えているのです。

顧客セグメント

自動車、住宅設備、IT、医療、農業など多岐にわたる業種が顧客セグメントとなっています。

こうした多分野への展開はリスク分散とともに成長機会の拡大にもつながっています。

【理由】

なぜそうなったのかという背景として、自動車関連の需要が景気や環境規制などの影響を受けやすい一方、住宅設備は比較的安定しているなど、各分野のサイクルの違いを活用して業績を平準化したい狙いがあると考えられます。

さらに医療やITへの進出は、技術革新に伴う新しい需要を取り込もうという経営判断が反映されているといえます。

収益の流れ

収益の中心は樹脂加工製品の販売収益です。

大口顧客との長期契約により安定的な売り上げを確保し、新規分野での受注増により付加的な収益を見込むというモデルです。

【理由】

なぜそうなったのかを考えると、まず自動車や住宅設備といった大規模案件での安定利益をベースにしながら、医療やITなど新しい分野での受注で上乗せを図る戦略が成功してきたことが挙げられます。

結果として、複数の収益源を持つことで市場変動に対する耐性を高めることに成功しているのです。

コスト構造

コストの大きな部分は材料費と製造コスト、人件費、研究開発費となります。

樹脂加工においては原材料の価格変動が利益率に直結しやすく、安定調達と在庫管理が重要課題です。

【理由】

自動車や住宅設備向けの大量生産を継続するためには大量の原材料と高水準の品質基準が求められるからです。

また、特許や新技術開発に投資することで競争力を確保しているため、研究開発費の比重も無視できません。

これらのコストを適正にコントロールすることが、児玉化学工業の長期的な利益確保につながっています。

自己強化ループ

児玉化学工業のビジネスモデルには、技術開発と製品クオリティの向上が好循環を生む自己強化ループが存在すると考えられます。

まず新技術の開発によって高付加価値な製品を生み出し、顧客の満足度を高めることで受注の拡大が期待できます。

その受注増はさらなる研究開発投資を可能にし、より高度な加工技術や特許取得へとつながります。

結果として、さらに高品質な製品を市場に提供できるという好循環が生まれるのです。

このループが自動車や住宅設備だけでなく医療やITなど新規分野への展開を後押しし、同社の事業領域を広げる源泉にもなっています。

今後も新工法や新素材への対応力を強化し、この自己強化ループを継続的に回すことが、さらなる成長戦略の鍵を握るとみられています。

企業規模の拡大だけでなく技術的な先進性も追求することで、競合他社との差別化と顧客ロイヤルティの向上を同時に実現できる可能性があります。

採用情報

採用面では初任給に関する具体的な情報は公開されていませんが、年間休日は121日が確保されています。

採用倍率についても公表されておらず、詳細は不明です。

樹脂加工に関わる技術職だけでなく、複数の分野にわたる事業拡大に伴い総合職や研究開発職など幅広い人材を求める傾向にあるようです。

株式情報

児玉化学工業の銘柄コードは4222です。

2024年3月期は無配となっており、株価は2025年1月31日時点で1株あたり349円をつけています。

現状では配当によるインカムゲインを期待しにくい状況ですが、長期的なビジネスモデルの変化や成長戦略の展開次第で株価の評価が左右される可能性があります。

未来展望と注目ポイント

今後は新エネルギー車や自動運転技術の普及に伴い、自動車の内外装部品にもさらなる軽量化や高い耐久性が求められることが予想されます。

児玉化学工業が得意とする樹脂加工技術は、こうしたニーズにマッチするため、モビリティ分野でのシェア拡大のチャンスを掴むことができるでしょう。

また、医療やIT領域での需要拡大はますます加速すると考えられ、既存の生産ラインや研究開発体制を駆使した競争優位性が発揮されることが期待されます。

さらに住宅設備業界では高齢化や環境配慮型の住宅需要が伸びると想定され、ベッド介護部品やエコ素材などへの積極的な開発投資が企業価値の向上につながる可能性があります。

これらの多分野への展開が相乗効果を生み、新工法や特許技術の獲得が継続することで自己強化ループが高回転する状態が続けば、業績の回復と安定成長が見込めるでしょう。

投資家目線では無配が続く点をどう評価するかが課題となる一方、長期的に見れば新規分野での成長が株価を押し上げる要因となる可能性があります。

総合的に、児玉化学工業の成長戦略の行方は自動車や住宅設備だけでなく、ITや医療といった多岐にわたる分野での技術進化にかかっているといえるでしょう。

コメント